下肢動脈硬化症狀

下肢動脈硬化可能表現為下肢跛行、間歇性跛行、下肢缺血、皮膚蒼白、足部潰瘍等症狀。這些症狀可能表明下肢動脈狹窄或閉塞,建議及時就醫以評估血管狀況並接受適當治療。

下肢跛行

當患者存在下肢動脈硬化時,由於血管狹窄或者堵塞,導致血液供應不足,從而引發下肢跛行的症狀。下肢動脈硬化引起的下肢跛行通常發生在行走一段距離後出現腿部肌肉疼痛,休息後可緩解。

間歇性跛行

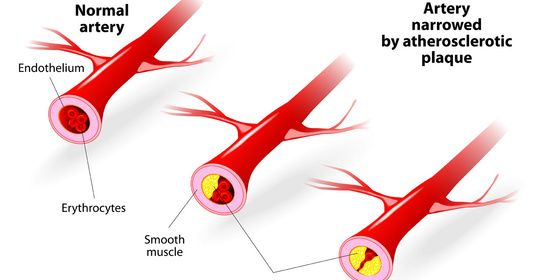

間歇性跛行是由於下肢動脈硬化導致下肢血液循環不暢,使肌肉供氧不足而引起的。這種情況多見於下肢動脈粥狀硬化斑塊形成,導致血管腔狹窄或阻塞。這種跛行往往是在走路一定距離後出現,休息片刻後可以自行緩解。

下肢缺血

下肢動脈硬化會導致下肢動脈管腔狹窄甚至閉塞,影響下肢組織的血液供應,進而引起下肢缺血的現象發生。下肢缺血主要表現為下肢麻木、刺痛感和冷感,嚴重時可能出現顏色改變如皮膚蒼白或發紺。

皮膚蒼白

皮膚蒼白可能是由於下肢動脈硬化導致區域性血液循環受阻,血液無法充分到達皮膚表面所致。此類患者的皮膚可能在觸控時感覺比正常人更涼,尤其是在腳趾和手指等末梢部位更為明顯。

足部潰瘍

足部潰瘍通常是由於長期下肢動脈硬化導致下肢缺血,使得足部皮膚受到壓力或摩擦而受損,進一步發展為感染和潰瘍。這些潰瘍通常出現在腳底或腳跟,可能伴有紅腫、滲出液等症狀。

針對下肢動脈硬化的診斷,建議進行超音波檢查以評估下肢動脈情況。治療措施包括藥物治療,如抗血小板藥阿斯匹靈(Aspirin)、降脂藥洛伐他汀(Lovastatin)鈣分散片等;對於嚴重的下肢動脈硬化,則需要手術干預,如經皮球囊擴張術或支架植入術。患者應戒菸限酒,避免高脂肪食物攝入,保持適當的體力活動,定期監測血脂水平並按醫囑服用降脂藥物。

下肢動脈硬化如何治療?

下肢動脈硬化可以透過生活方式干預、抗血小板治療、抗凝治療、降脂藥物、經皮球囊擴張血管成形術等方法進行治療。如果症狀持續或加劇,應立即就醫以評估血管狀況並接受適當治療。

生活方式干預

生活方式干預包括戒菸、均衡飲食、適量運動和體重控制。這些措施有助於改善血液循環,減少吸菸導致的血管收縮和傷害,均衡飲食提供必要的營養成分支援健康循環系統,適量運動促進血液流動,體重控制減輕心臟負擔。

抗血小板治療

抗血小板治療通常使用阿斯匹靈(Aspirin)或其他相關藥物,目標是抑制血小板活化和聚集,預防血栓形成。對於下肢動脈硬化患者,此措施旨在減少斑塊破裂導致的區域性血栓風險;但須注意個體差異及可能出現出血副作用。

抗凝治療

抗凝治療透過口服抗凝藥如華法林(Warfarin)來防止凝血異常。適用於存在深靜脈血栓或肺栓塞風險的患者;需定期監測凝血功能並調整用藥劑量。

降脂藥物

降脂藥物主要包括他汀類和貝特類,可降低低密度脂蛋白膽固醇水平,從而減緩動脈硬化的進展。這類藥物能夠穩定甚至逆轉某些程度的動脈硬化斑塊,對防治下肢動脈硬化有積極作用。

經皮球囊擴張血管成形術

經皮球囊擴張血管成形術是一種介入性手術,在X光引導下將微導管送至狹窄處,利用球囊擴開狹窄部位。該手術主要用於恢復下肢動脈通暢,改善因動脈硬化引起的阻塞性病變;術後需密切觀察穿刺點出血及遠端肢體缺血情況。

建議定期進行踝肱指數測試,以評估下肢動脈的功能狀態。同時,應避免長時間靜坐或站立,以減少下肢深靜脈血栓的風險。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#