3公分大腸腫瘤的診斷與治療

3公分大腸腫瘤的診斷與治療可以考慮結腸鏡檢查、病理活檢、手術切除、化療、標靶治療等方法。如果症狀持續或加劇,建議患者及時就醫。

結腸鏡檢查

透過將一根帶有攝影機的細長管子插入肛門,醫生可觀察結腸內部並採集組織樣本進行分析。此方法能直視病變部位,提供準確資訊以指導後續處理方案;對於3cm大小的腫瘤而言,其位置、形態皆可透過結腸鏡檢查清晰呈現。

病理活檢

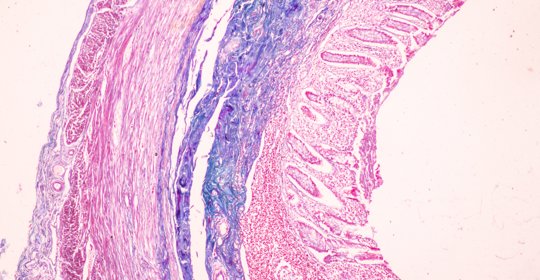

在結腸鏡檢查過程中,取下部分腫瘤組織送至實驗室進行切片顯微鏡下觀察細胞結構及異常表現。活檢有助於確認腫瘤性質為良惡性和確定進一步管理策略;對3cm直徑腫瘤開展活檢能夠辨別腺瘤性息肉是否癌變及其惡性程度。

手術切除

經腹根治術是傳統的結腸腫瘤治療方法,在全身麻醉下完整移除受累腸段及相關淋巴結。手術旨在徹底清除所有可見病灶以防復發擴散,並可獲取更多資訊用於制定個性化隨訪計劃;針對3cm直徑腫瘤施行根治性切除可有效控制病情發展。

化療

化學藥物如氟尿嘧啶(Fluorouracil)或歐洲紫杉醇(Docetaxel)可透過口服或靜脈注射方式給予患者使用。這些藥物能夠殺死快速增殖且可能已擴散至遠處器官的癌細胞;對於無法切除或術後輔助治療需求者有益處。

標靶治療

針對特定分子異常設計的藥物如厄洛替尼(Erlotinib)或癌思停(Bevacizumab)可透過口服或靜脈途徑給藥。這類藥物選擇性作用於腫瘤細胞上的目標蛋白,阻斷訊號通路以抑制生長;適用於攜帶特定驅動基因突變或表達表皮生長因子感受器的病例。

建議定期複查結腸鏡檢查以及血液CEA檢測,監測病情變化。日常生活中注意飲食調整,避免食用高脂肪、辛辣刺激食物,保持規律作息,幫助減少腸道負擔,促進身體恢復。

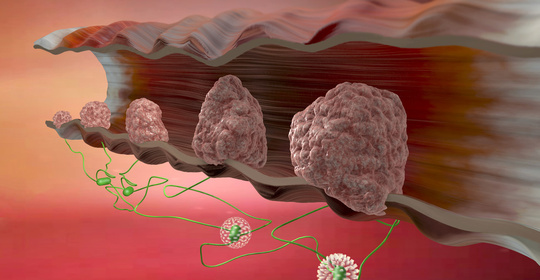

大腸癌腫瘤形態如何?

大腸癌的腫瘤形態通常為結節狀、息肉狀或潰瘍狀,大小不一,表面可能有出血點。患者可以遵醫囑採用手術切除、化療、標靶治療、免疫療法、放射治療等方法進行治療。如果症狀持續或加劇,應及時就醫。

手術切除

大腸癌通常採用結腸鏡下切除術、腹腔鏡手術等方式進行治療,在專業醫生的操作下將病變部位完整切除。此方法可以直接移除腫瘤組織,減少其對周圍健康組織的侵犯及擴散風險,從而控制病情發展。

化療

透過使用5-氟尿嘧啶(Fluorouracil)、卡培他濱(Capecitabine)等藥物進行化學藥物治療,能夠殺死快速增殖的細胞,包括正常細胞和癌細胞。因為大腸癌是一種惡性腫瘤,而化療是常用的治療方法之一,所以可以起到一定的作用。

標靶治療

標靶治療主要是利用特定的分子靶點來選擇性地抑制腫瘤生長,常用藥物有西妥昔單抗注射液、癌思停(Bevacizumab)注射液等。該方法能精確打擊癌細胞,同時減少對正常細胞的傷害,適用於表達EGFR蛋白的大腸癌患者。

免疫療法

免疫療法透過增強身體自身免疫系統對抗癌症的能力,如PD-1/PD-L1抑制劑阿替利珠單抗注射液、度伐利尤單抗注射液等。該方式可啟用T細胞攻擊並摧毀癌細胞,對於某些型別的大腸癌有效。

放射治療

放射治療通常作為綜合治療的一部分,利用高能量射線照射腫瘤區域,可能需要多次治療週期。該措施有助於縮小腫瘤體積,緩解區域性壓迫症狀,適合無法耐受手術者。

在接受上述治療措施時,應定期監測腫瘤標志物,如CEA和CA19-9,以評估治療效果和疾病進展情況。此外,患者還應注意飲食調整,避免食用可能增加腸道負擔的食物,如辛辣、油膩食品,以減少對消化道的影響。

乙狀結腸良性腫瘤的診斷與治療

乙狀結腸良性腫瘤的診斷和治療方法如下:

實驗室檢查

透過抽取血液進行檢驗可以確定是否存在貧血、發炎等狀況。這有助於排除惡性疾病並輔助診斷。

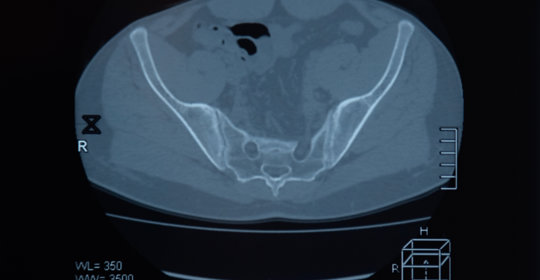

影像學檢查

包括X光平片、鋇劑灌腸造影及腹部CT掃描等,以觀察腫塊大小、形態以及周圍組織關系等情況。

纖維結腸鏡檢査

可以直接觀察病變部位,並且可以在直視下取活檢送病理檢查來明確性質。

病理檢查

對於確診至關重要,在手術切除後常規行快速冰凍切片檢查,再行石蠟包埋切片組織學檢查進一步證實。

手術治療

如腹腔鏡微創手術或傳統開腹手術等方式將腫瘤完整摘除是主要手段,術後需注意傷口護理及併發症監測。

在確診為良性結腸腫瘤後應積極面對並配合醫生完成相應診療措施,避免不必要的恐慌情緒影響生活品質。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#