脾臟腫瘤病因探析

脾臟腫瘤病因可能與遺傳性出血性微血管擴張症、肝硬化、慢性B型肝炎、非酒精性脂肪性肝病、脾囊腫等疾病有關,需根據具體病因進行針對性治療。建議患者及時就醫,以便獲得適當的診療方案。

遺傳性出血性微血管擴張症

遺傳性出血性微血管擴張症是由基因突變導致微血管壁結構異常,使脾臟微血管易於破裂和出血。這可能導致脾臟反覆出血、貧血等問題。對於該病因引起的脾臟問題,常採用手術切除病變組織的方法進行治療,如脾動脈栓塞術。

肝硬化

肝硬化時肝臟功能減退,門脈高壓會導致脾臟充血腫大。脾臟是人體免疫器官之一,在肝硬化晚期可出現脾臟腫大的現象。患者可在醫生指導下使用恩替卡韋(Entecavir)片、韋立得(Vemlidy)等藥物進行抗病毒治療,改善病情。

慢性B型肝炎

慢性B型肝炎患者的肝細胞持續受到傷害,發炎反應刺激脾臟增大。此外,由於脾臟具有清除血液中衰老紅血球的功能,因此當脾臟受損時,脾臟可能無法正常工作,導致脾臟體積增加。患者可以遵醫囑服用拉米夫定(Lamivudine)、恩曲他濱(Emtricitabine)替諾福韋片等藥物控制病情發展,進而緩解不適症狀。

非酒精性脂肪性肝病

非酒精性脂肪性肝病患者體內脂肪代謝紊亂,過多的脂肪沉積於脾臟內,引起脾臟腫大。脾臟腫大會影響其正常的生理功能,如造血、儲血、濾血以及免疫功能等。針對這種情況,患者可以在醫生指導下透過運動療法來減肥,比如慢跑、游泳等。

脾囊腫

脾囊腫通常由寄生蟲感染或先天性發育異常引起,這些因素可能會導致脾臟區域性血液循環受阻,從而形成囊性病變。如果囊腫較大或者數量較多,就有可能對周圍組織產生壓迫作用,引起脾臟腫大。對於脾囊腫,一般需要透過手術的方式進行治療,例如腹腔鏡下脾囊腫開窗引流術、腹腔鏡下脾囊腫去頂術等。

建議定期進行超音波檢查以監測脾臟狀況,特別是對於有家族史者。飲食上應保持均衡,避免高脂食物攝入過多,以免加重肝臟負擔,影響病情恢復。

脾臟腫瘤症狀表現

脾臟腫瘤的症狀可能包括腹脹、腹部腫塊、消化道出血、體重減輕、脾功能亢進等,如果症狀持續或加重,建議及時就醫以進行專業評估和治療。

腹脹

腹脹可能是由於脾臟腫瘤增大壓迫周圍器官,導致胃腸道積氣和液體瀦留。腹腔內壓力增加,患者可能會感到腹部膨脹不適。

腹部腫塊

腫塊通常是由脾臟腫瘤引起的,當腫瘤體積增大時會形成可觸及的腹部包塊。腫塊可能位於左上腹部,質地堅硬,邊緣不規則。

消化道出血

脾臟腫瘤侵犯血管壁可能導致血管破裂,引發消化道出血。出血可能來自食道下端、胃底靜脈曲張等位置,表現為嘔血或黑便。

體重減輕

體重減輕可能與脾臟腫瘤引起的食慾減退、代謝率增高有關。患者可能出現不明原因的體重下降,伴有乏力、倦怠等症狀。

脾功能亢進

脾功能亢進是脾臟腫瘤導致脾臟血液循環受阻,脾臟過度濾過血液中異常細胞和顆粒物質所致。這會引起紅血球計數減少、白血球計數降低以及血小板計數降低,伴隨貧血、感染易感性增加和出血傾向。

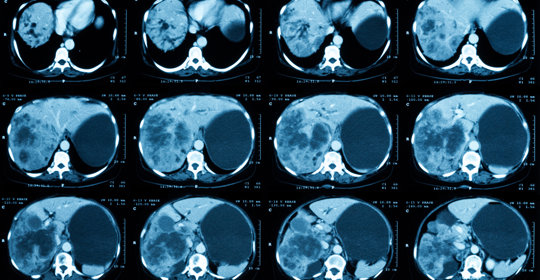

針對脾臟腫瘤的症狀,可以進行超音波檢查、CT掃描或MRI以評估脾臟的情況。治療措施可能包括手術切除腫瘤,對於晚期病例,化療也是一種選擇。患者應避免食用辛辣刺激性食物,保持充足休息,避免劇烈運動,以免加重脾臟負擔。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#