小兒細支氣管炎治療

小兒細支氣管炎的治療可能包括補液治療、解熱止痛劑、抗生素治療、抗病毒藥物、吸氧治療等。如果症狀沒有改善或者加重,應儘快就醫。

補液治療

補液治療透過給予口服或靜脈輸注含電解質溶液來維持患兒的體液平衡,通常採用生理食鹽水、林格氏溶液等。此措施有助於改善因感染引起的脫水及電解質失衡,緩解呼吸困難等症狀。適用於小兒細支氣管炎伴隨有發燒、嘔吐、腹瀉等情況時。

解熱止痛劑

解熱止痛劑如乙醯胺酚(Paracetamol)可透過口服給藥,可減輕發燒、頭痛等症狀。此類藥物能降低體溫,緩解不適感。適合用於小兒細支氣管炎伴發燒、輕度至中度疼痛時。

抗生素治療

抗生素治療可能包括盤尼西林類、頭孢菌素(Cephalosporins)類等藥物,需依據醫師處方執行。該措施針對細菌性感染所致的小兒細支氣管炎有效。細菌培養及藥敏試驗結果支援下使用是必要的。

抗病毒藥物

抗病毒藥物如雷巴威林(Ribavirin)顆粒可用於病毒感染引起的小兒細支氣管炎,在醫生指導下服用。這類藥物能夠抑制體內特定型別病毒複製,從而改善病情。但需注意觀察是否有不良反應發生。

吸氧治療

吸氧治療透過提供高濃度氧氣來輔助呼吸管理,具體操作由醫護人員執行。當患者存在低氧血癥或呼吸衰竭時,增加吸入氧流量幫助提高動脈氧分壓水平。對於重症或急性發作期小兒細支氣管炎效果顯著。

在治療小兒細支氣管炎的過程中,應密切監測孩子的病情變化,尤其是呼吸頻率和深度。同時,保持室內空氣流通,避免接觸已知過敏原,以免加重呼吸道發炎。

小兒急性支氣管炎

小兒急性支氣管炎可表現為發燒、咳嗽、咳痰等症狀。

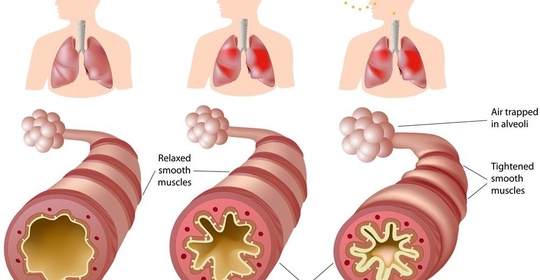

小兒急性支氣管炎是由於感染或其他刺激性因素導致的支氣管壁發炎,此時免疫系統識別到異常入侵者並作出防御反應,會引起體溫上升以對抗感染,同時發炎刺激呼吸道產生大量分泌物,形成痰液,從而伴隨咳嗽和咳痰現象。

在極少數情況下,如果患兒存在過敏體質或合併有過敏性鼻炎等疾病,也可能會出現反覆咳嗽的症狀。因為這些患者可能存在氣道高反應性,在接觸致敏原後容易引起支氣管痙攣和黏膜水腫,進而引發咳嗽。

治療小兒急性支氣管炎需遵循醫囑,合理使用抗生素和鎮咳藥物,避免盲目使用可能導致抗藥性和副作用的問題。同時,家長應注意觀察孩子的病情變化,及時就醫並調整治療方案。

細支氣管炎多久會好?

細支氣管炎恢復時間因個體差異而異,通常取決於病原體型別、嚴重程度以及患者免疫狀態。一般情況下,病毒感染引起的細支氣管炎可能在1-2周內治癒,細菌感染則需要相應的抗生素治療。

病毒性細支氣管炎

如果症狀較輕且不存在併發症,則多數可在1-2天內出現好轉跡象,如咳嗽減輕或停止。此時痰液逐漸減少至消失,並伴隨體溫恢復正常。

細菌性細支氣管炎

若及時使用敏感抗生素進行治療,例如阿莫西林+克拉維酸鉀(Amoxicillin+Clavulanate)、左氧氟沙星(Levofloxacin)等藥物控制病情發展,可有效抑制致病菌繁殖,促進發炎消退,縮短病程約3-7天。

過敏性細支氣管炎

對於急性發作期的過敏性細支氣管炎,在避免接觸已知過敏原並接受抗組織胺藥如氯雷他定(Loratadine)、茶苯海明(Diphenhydramine)等對症處理後,通常數小時內即可緩解不適症狀;慢性持續階段中透過吸入類固醇如布地奈德(Budesonide)吸入氣霧劑、貝克每松(Beclomethasone dipropionate)氣霧劑等長期管理有助於改善通氣功能和生活品質。

吸菸相關性細支氣管炎

戒菸是治療吸菸相關性細支氣管炎的關鍵措施之一,可以顯著降低肺部疾病進展的風險。此外,還可以採用吸氧療法來輔助呼吸管理和促進康復。

職業暴露導致的細支氣管炎

針對不同原因引起的職業性肺疾患制定相應防護措施至關重要。除工作場所環境治理外還需考慮個人佩戴合適的護具以減少有害物質吸收。

上述提及的情況均為較為理想的恢復情況,具體恢復時間仍需根據患者實際情況評估。為確保準確診斷及治療效果跟蹤觀察,建議定期複查胸部X光檢查或高分辨率CT掃描。

寶寶支氣管發炎

寶寶支氣管發炎時,應遵醫囑使用抗生素治療。

支氣管發炎多由細菌感染引起,如流感嗜血桿菌、肺炎鏈球菌等。早期使用針對性強的抗生素可以有效控制感染,防止病情進展。在醫師指導下用藥是確保安全有效的關鍵。

如果患兒出現呼吸急促或高燒不退等症狀,則需及時就醫以獲得適當的治療。

家長還需注意觀察患兒的症狀變化,定期複查,以便醫生評估病情恢復情況。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#