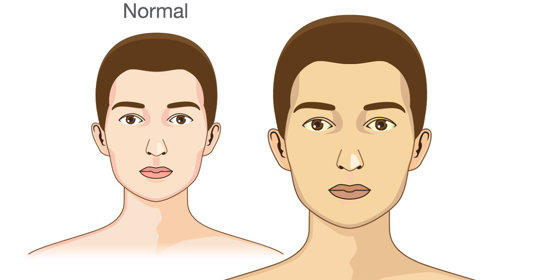

核黃疸是由於新生兒肝臟處理膽紅素能力不足導致的嚴重黃疸,如未及時治療,可能對大腦造成損害。治療方法包括藍光治療、換血治療和使用藥物等。

核黃疸有哪些症狀

核黃疸的症狀包括嗜睡、肌張力減低、前囟隆起、痙攣以及角弓反張。

嗜睡

由於膽紅素腦病影響中樞神經系統,導致神經細胞代謝障礙和功能紊亂。患者可表現為睡眠時間延長、醒來後精神狀態差等症狀。新生兒出生時應密切監測其臨床表現,尤其是高未結合膽紅素血症患兒,以便早期發現並處理可能發生的核黃疸。

肌張力減低

當血液中的未結合膽紅素透過血腦屏障傷害大腦的基底節區及下視丘部位而引起腦部損害時,就會出現肌張力下降的情況。家長可以觸控孩子的頸部來感受肌肉緊張度是否正常,若感覺柔軟無力則為異常現象。

前囟隆起

顱內壓增高是核黃疸較為常見的體徵之一,通常由腦水腫引起。醫生會觀察患者的頭部形狀和大小變化,並測量前囟門對稱性與硬度差異等指標以評估顱內壓力情況。嬰幼兒在受到感染或創傷後容易發生前囟膨出,因此需注意保持區域性清潔乾燥以防繼發感染。

痙攣

痙攣是由多種原因引起的急性腦功能紊亂所致的一組臨床症候群,常伴有意識喪失和肢體抽搐。對於疑似核黃疸引發的痙攣,需要進行頭圍測量、CT掃描檢查明確診斷。

角弓反張

角弓反張是一種嚴重的核黃疸併發症,主要是因為膽紅素沉積於脊髓及其周圍組織中所造成的病變。該疾病可透過X光片檢查看到頸椎生理曲度消失呈直線狀改變的現象。

建議定期監測嬰兒的皮膚、鞏膜以及其他潛在黃染部位的顏色變化,以及時發現並處理核黃疸。此外,還應注意觀察寶寶的精神狀態和活動能力的變化,以便及時識別並干預可能出現的問題。

核黃疸怎麼治療

核黃疸的治療方法包括光療調整、降低血清膽紅素藥物治療、白蛋白輸注、肝酶誘導劑以及在緊急情況下考慮的肝臟移植。由於核黃疸可能引起嚴重併發症,應立即就醫以獲得專業評估和治療建議。

光療調整

光療通常採用間斷照射的方式,在醫生指導下進行。核黃疸是由於未結合膽紅素進入腦組織引起的中樞神經系統傷害,透過光療可以促進膽紅素代謝和排洩。此法可用於預防和治療新生兒高膽紅素症。需監測患兒皮膚、鞏膜及黏膜有無黃染情況。

降低血清膽紅素藥物治療

降低血清膽紅素藥物包括苯巴比妥片、尼可剎米注射液等,需遵醫囑使用。這些藥物具有促進膽紅素代謝的作用,能減少膽紅素在體內的積累。適用於新生兒高膽紅素症。使用時應注意觀察是否有皮疹或其他不良反應。

白蛋白輸注

白蛋白輸注是一種靜脈注射方式,由專業醫護人員操作。白蛋白能夠與遊離膽紅素結合形成水溶性異構體易於排出體外。此措施用於改善貧血和改善水腫。注意可能出現過敏反應或液體負荷過重。

肝酶誘導劑

肝酶誘導劑包括利福平(Rifampin)膠囊、苯乙雙胍(Phenformin HCL)等,需要在醫師指導下服用。這類藥物可以增強肝臟對膽紅素的攝取能力,從而降低血液中的膽紅素水平。上述藥物適合於膽汁淤積型黃疸患者。服藥期間應定期檢查肝功能。

肝臟移植

肝臟移植手術通常由經驗豐富的外科團隊執行,旨在替換功能衰竭的肝臟。肝臟是膽紅素的主要代謝器官,移植後可恢復正常的膽紅素代謝功能。該措施適用於晚期肝病導致的膽紅素持續升高的患者。術後需密切監控免疫排斥反應及其他併發情況。

針對核黃疸,應避免過度勞累,保持充足休息,以減輕肝臟負擔。同時,建議採取低脂飲食,避免攝入可能加重肝臟負擔的食物和飲料,如酒精。

核黃疸形成原因

核黃疸可能由膽紅素代謝障礙、肝細胞攝取和處理膽紅素異常、膽汁排洩受阻、新生兒溶血病、母乳餵養引起的黃疸等引起,需根據具體因素進行針對性治療。

膽紅素代謝障礙

當膽紅素代謝過程中任何一個環節發生障礙時,均可引起膽紅素在血液中蓄積。輕度增高可不需特殊處理,重度者需要光療或藥物治療如白蛋白輸注、茵梔黃口服液等。

肝細胞攝取和處理膽紅素異常

由於肝細胞攝取和處理膽紅素的能力下降,導致膽紅素不能正常地被肝臟轉化和排出體外,在體內積累而引起核黃疸。對於這種情況,可以遵醫囑使用保肝藥進行治療,比如水飛薊(Silymarin)、復方甘草酸苷片等。

膽汁排洩受阻

如果膽汁排洩受阻,則會導致膽紅素無法及時排出體外而在體內積累,進而引起核黃疸的發生。針對膽汁排洩受阻的情況,患者可以在醫生指導下服用熊去氧熊膽酸(Ursodeoxycholic Acid)、牛磺熊去氧膽酸等利膽藥物進行治療。

新生兒溶血病

若為新生兒溶血病,其紅血球破壞加速,產生大量的非結合膽紅素。這些未結合膽紅素不能被肝臟有效地攝取和結合,從而逆流入血,出現核黃疸的症狀。如果是ABO血型不合所致的溶血病,可遵照醫生的意見用靜脈注射免疫球蛋白進行治療;如果是Rh血型不合引起的溶血病,則應配合醫生透過換血療法來改善病情。

母乳餵養引起的黃疸

母乳中含有β-葡萄糖醛酸苷酶,會促進膽紅素的重吸收,使膽紅素進入腸道的速度加快,超過肝臟的代謝能力,造成膽紅素在體內的堆積,引起核黃疸。針對母乳性黃疸,通常不需要特殊治療,可透過暫停母乳餵養48~72小時觀察症狀是否緩解。

建議關注新生兒的皮膚和鞏膜顏色變化,定期監測膽紅素水平。必要時,可進行血常規、肝功能測試以及磁共振成像以評估膽紅素代謝情況。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#