長期臥床、血液高凝狀態、血管壁傷害、靜脈迴流受阻等因素可能會導致患者出現下肢深靜脈血栓。隨著病情發展,可蔓延至肺動脈形成肺動脈栓塞,嚴重時可能導致呼吸困難、咳血等不良後果。

原因

長期臥床

若患有心腦血管疾病或因其他因素需要長期臥床的患者,由於活動量較少,血液循環速度減慢,容易造成下肢深靜脈血栓形成。

血液高凝狀態

如急性溶血、急性白血病、惡性腫瘤以及服用抗血小板藥物等情況,均會導致患者的血液處於高凝狀態,從而增加下肢深靜脈血栓形成的機率。

血管壁傷害

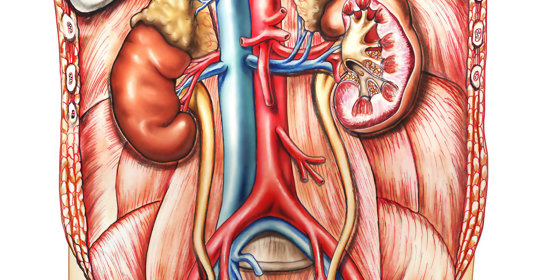

當股骨頸骨折、髖部手術、外傷等原因引起股骨粗隆間骨折後,可能對區域性軟組織產生破壞而影響下肢靜脈迴流,進而誘發下肢深靜脈血栓。此外,下腔靜脈濾網植入術是預防下肢深靜脈血栓的一種有效方法,但術後也可能因為操作不當而導致血管壁受損,引發血栓脫落現象。

靜脈迴流受阻

妊娠期婦女、慢性消耗性疾病、長時間乘坐飛機或長途旅行者,以及各種原因造成的下肢靜脈壓增高,均可使血液在靜脈中滯留而發生靜脈內膜傷害,繼而形成下肢深靜脈血栓。

治療

對於無症狀性下肢深靜脈血栓和有症狀的急性下肢深靜脈血栓患者,需儘早進行機械取栓及溶栓治療,常用的溶栓藥物包括肝素鈉(Heparin sodium)、低分子肝素鈣(Heparin Calcium)等。而對於沒有禁忌證且預期生存時間超過1年的患者,則可以採取手術方式進行治療,比如經皮導管介入下吸除血栓術、下腔靜脈濾網植入術等。另外,還可遵醫囑應用可化凝錠(Warfarin sodium)、拜瑞妥(Rivaroxaban)等藥物輔助治療。

日常生活中建議避免久坐、久站,適當抬高患肢並進行按摩,以促進血液循環。如果出現不適症狀應及時就醫,並完善相關檢查明確診斷,在醫生指導下進行針對性處理或用藥治療。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#