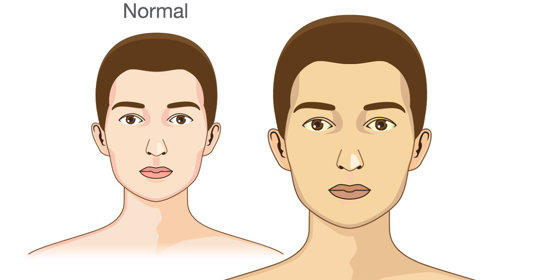

病理性黃疸的症狀表現為皮膚黃染、尿液變黃、鞏膜黃染、膽汁淤積性瘙癢、腹部不適等。病理性黃疸的治療可能包括光療、藥物治療、肝臟移植、膽管引流術以及脾切除術等。

病理性黃疸有什麼症狀表現

病理性黃疸的症狀表現為皮膚黃染、尿液變黃、鞏膜黃染、膽汁淤積性瘙癢、腹部不適等。這些症狀可能提示肝膽系統疾病,建議患者及時就醫以確定病因並接受適當治療。

皮膚黃染

病理性黃疸是由於膽紅素代謝障礙引起血清膽紅素升高導致的,此時未結合膽紅素會透過皮膚滲入組織中,使鞏膜、黏膜和皮膚發黃。該症狀主要表現在皮膚上,可伴有瘙癢感。

尿液變黃

當肝臟傷害或膽道阻塞時,膽紅素無法正常排出體外,隨血液進入腎臟,經腎小球過濾後進入原尿,與尿膽原結合形成膽紅素酸銨而使尿液呈現黃色。這種變化通常發生在排尿過程中,可能伴隨有異味或渾濁。

鞏膜黃染

鞏膜黃染是因為膽紅素在鞏膜中的積聚,這是由於肝細胞攝取、結合和排洩膽紅素的能力受到損害所致。此症狀表現為眼球內側結膜出現不同程度的黃染,可能伴有眼白部分出現輕微的黃色。

膽汁淤積性瘙癢

膽汁淤積性瘙癢是由膽汁分泌不暢引起的皮膚神經反射現象。膽汁中的膽鹽等物質刺激皮膚感覺神經末梢,引發瘙癢。瘙癢多為持續性,且難以忍受,尤其是在夜間更為明顯。

腹部不適

腹部長期存在不適可能是由多種原因引起的,如肝炎、膽管結石等疾病會導致消化功能減弱,進而引起腹部不適的情況發生。患者可能會感到腹部脹滿、疼痛或不適,這些症狀可能因進食油膩食物而加劇。

針對病理性黃疸的症狀表現,可以進行血常規檢查、肝功能測試以及超音波掃描來評估病情。治療措施可能包括藥物治療,如遵醫囑使用拉米夫定(Lamivudine)、恩替卡韋(Entecavir)等抗病毒藥物,以及光療或手術干預。患者應避免飲酒,減少脂肪攝入,並保持良好的生活習慣,以促進身體健康。

病理性黃疸的原因

病理性黃疸的原因可能有膽紅素生成過多、肝細胞攝取和結合膽紅素障礙、肝細胞處理膽紅素能力差、膽汁排洩受阻、新生兒溶血病等。這些因素導致的黃疸需要針對具體病因進行治療,建議患者及時就醫以獲得適當的診療。

膽紅素生成過多

由於紅血球破壞速率超過肝臟處理能力,導致未結合膽紅素產生過多。可透過藥物降低膽紅素水平,如人血白蛋白、免疫球蛋白等。這些藥物可以與遊離膽紅素結合形成穩定的複合物,減少其在體內的積累。

肝細胞攝取和結合膽紅素障礙

當肝細胞攝取和結合膽紅素的功能發生障礙時,會導致血液中的未結合膽紅素無法被有效清除,進而引起病理性黃疸。可遵醫囑使用利膽類藥物進行治療,如熊去氧熊膽酸(Ursodeoxycholic Acid)、鵝去氧膽酸膠囊等,能促進膽汁分泌和膽紅素代謝。

肝細胞處理膽紅素能力差

如果肝細胞處理膽紅素的能力下降,則可能導致膽紅素的代謝和排洩受阻,從而引發病理性黃疸。針對肝功能異常的情況,可以在醫生指導下服用護肝藥進行調理,比如水飛薊賓葡甲胺片、複方甘草合劑液(Compound Glycyrrhizin)等。

膽汁排洩受阻

若膽汁排洩受阻,膽汁不能正常流入小腸,此時膽紅素會逆流入血,造成血液中膽紅素濃度升高,出現黃疸現象。對於膽道阻塞引起的黃疸,可以透過手術的方式解除阻塞,例如經皮經肝膽管穿刺引流術、經內鏡逆行性胰膽管造影術等。

新生兒溶血病

由於母子血型不合導致胎兒紅血球被母體識別為外來抗原而遭到破壞,超過了嬰兒肝臟處理膽紅素的能力,使膽紅素在體內積聚。如果是溶血病所致黃疸,通常需要光療或換血療法來降低膽紅素水平,光療是將皮膚暴露於特定波長的光線下,以幫助分解膽紅素,而換血則是透過靜脈注射新鮮冷凍血漿來替換患者血液中的不健康成分。

建議定期監測肝功能和膽紅素水平,避免飲酒和高脂肪食物攝入。必要時,應考慮進行血常規、尿液分析以及肝功能測試等檢查專案,以便及時發現並處理可能存在的問題。

病理性黃疸容易引發哪些疾病

病理性黃疸可能引發膽汁淤積性肝病、新生兒溶血病、膽道閉鎖、巨球蛋白血癥和膽管炎等疾病,需根據具體病因進行針對性治療。建議患者及時就醫,以便獲得適當的診斷和治療。

膽汁淤積性肝病

膽汁淤積性肝病是由於肝細胞傷害或膽管阻塞導致膽汁無法正常排出,引起膽紅素水平升高。患者可以遵醫囑使用熊去氧膽酸、奧貝膽酸等利膽藥物進行治療。這些藥物能夠促進膽汁分泌和排洩,緩解膽汁淤積症狀。

新生兒溶血病

新生兒溶血病是由母胎間免疫不耐受引起的同種免疫性疾病,可導致紅血球破壞加速,間接膽紅素增加。該疾病通常採用光療或換血療法來降低膽紅素水平。例如,醫生會將患兒置於特定波長的藍光下以分解未結合膽紅素,或者透過輸注匹配的紅血球來替換異常抗體。

膽道閉鎖

膽道閉鎖由胎兒期膽管發育異常所致,使膽汁無法進入腸道,進而逆流入血,引發黃疸。手術切除受影響的膽管是治療膽道閉鎖的主要方法。例如,葛西手術或Kasai手術旨在建立一條新的膽汁流出通道。

巨球蛋白血癥

巨球蛋白血癥是一種血液淋巴造血系統的惡性腫瘤,其特徵為骨髓中漿細胞樣淋巴細胞過度增生,並產生單克隆IgM型免疫球蛋白。化療是主要的治療方法,常用方案包括環磷醯胺(Cyclophosphamide)聯合苯達莫司汀。例如,環磷醯胺(Cyclophosphamide)能抑制DNA合成,而苯達莫司汀則干擾核酸代謝過程。

膽管炎

膽管炎多由細菌感染引起,發炎反應可能導致膽管壁受損,影響膽汁的正常排洩,進一步加重膽紅素的積累。抗生素治療是關鍵,醫生可能會根據感染源選擇頭孢曲松(Ceftriaxone)、美羅培南(Meropenem)等藥物。這些藥物具有廣譜抗菌作用,有助於控制細菌感染。

針對病理性黃疸可能引發的問題,建議定期監測肝功能指標,如ALT、AST、ALP和總膽紅素,以及進行超音波檢查。此外,注意觀察皮膚及眼白是否出現黃染情況,避免食用可能加劇肝臟負擔的食物,如酒精及其製品。

病理性黃疸怎麼治療

病理性黃疸的治療可能包括光療、藥物治療、肝臟移植、膽管引流術以及脾切除術等。由於病理性黃疸的原因和嚴重程度各異,建議在專業醫生指導下選擇合適的治療方案。

光療

透過特定波長的光線照射皮膚,通常在醫院的新生兒重症監護室進行。利用藍光殺死膽紅素中的血紅素,促進其排出體外。

藥物治療

根據具體情況選擇適當的藥物,如穀胱甘肽(Glutathione)、水飛薊賓等,並按醫囑服用。這些藥物可以改善肝臟功能,幫助身體更好地代謝膽紅素。

肝臟移植

當其他治療方法無效且患者有合適的供體時,可考慮肝臟移植手術。新器官有助於恢復正常膽紅素水平,但需定期監測免疫抑制劑副作用。

膽管引流術

該手術旨在移除阻塞膽管的物質,可透過內視鏡或開腹手術完成。解除阻塞後,膽汁得以順暢流動,有助於減輕黃疸症狀。

脾切除術

對於因遺傳性溶血性貧血引起的病理性黃疸,可採用脾切除術治療。透過去除異常功能的脾臟來減少紅血球破壞,從而緩解溶血狀態。

在治療病理性黃疸的過程中,應密切監測患者的肝功能和血液學指標。同時,注意避免酒精攝入,因為酒精可能加重肝臟負擔,影響病情恢復。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#