本文介紹了腎上腺腦白質失養症與脊髓灰質炎病毒所致運動神經元病的鑑別診斷要點。這兩種疾病都可能導致運動障礙,但其病因、臨床表現和治療方法各不相同。腎上腺腦白質失養症是由於脂肪酸代謝障礙引起的遺傳性疾病,而脊髓灰質炎是由病毒侵襲脊髓前角導致的急性感染性疾病。

退化性罕見疾病腎上腺腦白質失養症ald

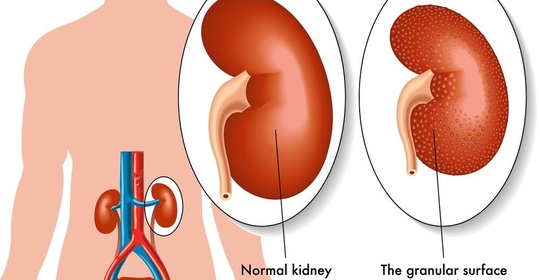

腎上腺腦白質失養症ald是一種罕見的遺傳性退化性疾病,由於基因突變導致脂肪酸代謝障礙,影響神經細胞和腎上腺功能,引發中樞神經系統和腎上腺皮質功能減退。

腎上腺腦白質失養症ald是由於ABCD1基因突變引起的一種常染色體隱性遺傳病。該基因編碼的蛋白主要參與脂肪酸β-氧化過程中的一個關鍵步驟,突變會導致脂肪酸無法正常代謝,在中樞神經系統和周圍組織中積累,造成細胞傷害和死亡。此疾病的典型症狀包括兒童期運動發育遲緩、共濟失調、肌張力降低、痙攣發作等神經系統表現,以及生長遲緩、皮膚蒼白、掉髮等其他系統受累的表現。

確診通常需要依賴於血液生化檢測,以評估脂質代謝異常;此外,頭顱MRI掃描可顯示特徵性的腦白質病變。目前尚無特效治療方法,主要是對症支援治療,如營養支援、抗痙攣藥物的應用等。對於特定併發症,如高膽固醇血癥,可能需要遵醫囑使用他汀類降脂藥進行管理。

患者應保持均衡飲食,避免過度疲勞,定期複查並監測病情變化,以便及時發現並處理可能出現的問題。

腎上腺腦白質失養症一定會發病嗎

腎上腺腦白質失養症有較高的遺傳傾向,但並非所有攜帶者都會發病。

腎上腺腦白質失養症是由特定基因突變引起的常染色體隱性遺傳疾病。雖然患者攜帶有致病基因,但由於雜合子狀態下正常等位基因的功能表達可彌補突變等位基因的缺陷,因此不一定表現出症狀。

腎上腺腦白質失養症的確存在一定的遺傳風險,但並不是每個攜帶者都會發病。這是因為個體之間可能存在不同的遺傳變異模式,這可能影響疾病的表達程度和發病時間。

面對腎上腺腦白質失養症的風險,建議定期進行相關基因檢測與諮詢,以早期發現、早期干預。同時關注家族史和個人健康狀況,積極採取健康生活方式,如均衡飲食、適量運動等,也有助於降低發病風險。

脊髓灰質層白質

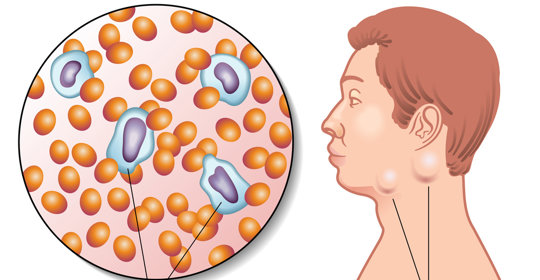

脊髓灰質炎病毒感染後,病變主要累及脊髓前角運動神經細胞,進而影響周圍神經肌肉接頭的功能。

脊髓灰質炎病毒感染後,病毒在區域性複製並進入血液循環,進一步擴散至中樞神經系統中的脊髓前角細胞。這些細胞是控制隨意運動的關鍵部位,其傷害會導致相應肌肉失去正常收縮能力,從而引起下肢弛緩性癱瘓的症狀。

此外,若患者存在外傷、腰椎間盤突出症等非感染性因素導致的脊髓受損時,由於發炎反應或壓迫作用,可能會出現與脊髓灰質炎相似的臨床表現。

因此,在診斷脊髓灰質炎或其他類似疾病時,應排除上述及其他可能原因,並密切監測患者的神經功能變化,以制定適當的治療方案。

大腦灰質層減少

大腦灰質層減少可以透過生活方式干預、腦功能磁共振成像引導的神經調節、神經營養藥物、腦電圖生物反饋等方法進行治療。若症狀沒有改善或者加重,應儘快就醫以評估是否需要其他治療方式。

生活方式干預

生活方式干預包括健康飲食、規律運動和充足睡眠,旨在改善整體健康狀況。健康的生活方式有助於促進大腦功能和結構的維護,從而減緩灰質層減少的速度。

腦功能磁共振成像引導的神經調節

腦功能磁共振成像引導的神經調節透過非侵入性技術如經顱磁刺激治療(TMS)或經顱直流電刺激來調節大腦活動。此方法針對特定區域的大腦功能異常,可增強其功能,對因老化或其他原因導致的灰質層減少有積極影響。

神經營養藥物

神經營養藥物如多奈哌齊或美金剛可透過增加突觸傳遞和神經元存活來改善認知功能。這些藥物能夠提高受損或衰退的大腦區域的功能,因此對於減輕由灰質層減少引起的認知障礙有益。

腦電圖生物反饋

腦電圖生物反饋涉及監測個體的腦電波模式並提供實時反饋,以訓練控制特定頻率。該技術可以幫助最佳化大腦活動,可能有助於恢復受損區域的功能,適用於管理由灰質層減少引起的相關認知缺陷。

需要注意的是,在採取上述治療方法的同時,應避免吸菸和過度飲酒,因為這些行為可能會加速大腦衰老過程。此外,定期的心理活動鍛鍊,例如填字遊戲或學習新技能,也有助於維持大腦健康。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#