本文介紹了尿酸腎結石的形成原因及對泌尿系統的潛在風險,強調了保持健康的生活方式和平衡飲食的重要性。對於已經形成的尿酸腎結石,文中提到透過多喝水、調整飲食結構、服用利尿劑、體外衝擊波碎石、經皮腎鏡取石術等方法進行治療。若出現嚴重疼痛或其他併發症徵兆,應立即就醫。

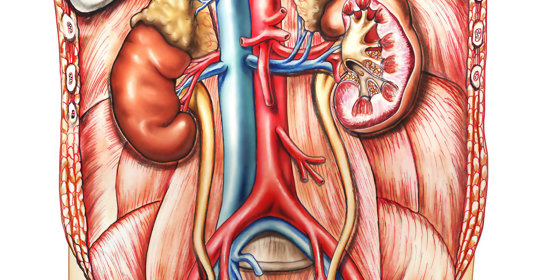

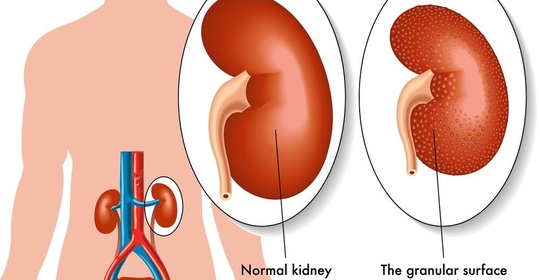

尿酸腎結石

尿酸腎結石的發生與遺傳、飲食習慣、藥物影響、腎臟疾病等因素有關。該病可能導致泌尿系統阻塞、感染等併發症,並增加痛風發作的風險。

遺傳因素

家族中存在高尿酸血癥或結石史會增加個體患尿酸腎結石的機率。這些患者可能透過基因遺傳獲得較高的尿酸排洩能力缺陷,從而導致尿酸在體內的積累和結晶形成。

飲食習慣

長期攝入富含普林的食物如動物內臟、海鮮等可促進體內尿酸生成過多而引發結石。過量食用這類食物會使血液中的尿酸濃度增高,在某些條件下容易析出結晶並沉積於腎臟形成結石。

藥物影響

利尿劑本補麻隆(Benzbromarone)、丙磺舒(Probenecid)膠囊等利尿劑能加速尿液排出,但同時也會使尿酸隨著尿液排出增多,若劑量過大則會引起尿酸結晶析出而形成結石。

腎臟疾病

慢性腎炎、糖尿病腎病等腎臟疾病會導致尿酸代謝異常,進一步加重尿酸水平升高的情況,當超過腎臟處理能力時就會形成尿酸腎結石。

疾病狀態

自體免疫性疾病、惡性腫瘤放化療後使用細胞毒性藥物可能會引起身體免疫應答異常活躍,導致單核-巨噬細胞系統的吞噬功能增強,從而使尿酸鹽結晶易於被吞噬並促使其生長為結石核心。

建議進行常規體檢以及定期監測尿酸水平,以早期發現並預防尿酸腎結石的發生。此外,均衡飲食、適量運動也有助於控制尿酸水平。

膽結石溶解

膽結石溶解可能發生在低脂飲食期間。

低脂飲食會導致膽囊持續處於排空狀態,從而減少膽汁與空氣接觸的機會,降低膽固醇結晶的風險。此外,低脂飲食有助於改善血脂水平,間接影響膽汁成分,也有助於預防新結石的形成。

膽結石溶解還可能與其他因素有關,例如藥物治療或手術後的恢復期。這些情況下,患者體內代謝環境發生改變,幫助膽石的溶解。

針對膽結石的溶解,建議定期監測症狀變化以及超音波檢查結果,以評估病情進展,並遵循醫囑調整飲食習慣。

磷酸緩衝溶液

磷酸緩衝溶液能保護細胞。

磷酸緩衝溶液中的離子可以與細胞內的氫離子發生反應,中和過多的氫離子,維持細胞內外的pH平衡,保證細胞正常的代謝活動。此外,該溶液還可以降低氧化應激傷害,減少自由基對細胞膜的破壞,從而達到保護細胞的目的。

在極少數情況下,過量使用磷酸緩衝液可能會導致細胞內離子濃度失調,引起細胞毒性或滲透壓改變等問題。

因此,在使用磷酸緩衝液時需嚴格控制濃度和用量,確保其安全有效,並遵循正確的操作規程以避免潛在風險。必要時,應在專業人員指導下進行相關實驗操作。

排腎結石方法

排腎結石可以採取多喝水、調整飲食結構、服用利尿劑、體外衝擊波碎石、經皮腎鏡取石術等方法進行治療。如果症狀持續或加劇,建議患者及時就醫。

多喝水

患者應增加每日水分攝入量,建議每天至少飲水2-3L。充足的水分有助於促進腎臟產生更多的尿液,稀釋尿液中形成結石的物質濃度,降低結石風險。

調整飲食結構

減少高鈣、高鹽食物如奶製品、醃製食品的攝入;提倡食用富含維生素B6的食物如香蕉、雞肉。平衡飲食結構有助於預防含鈣結石的發生;維生素B6可作為鳥氨酸甲醯胺變位酶的輔因子參與胱氨酸代謝過程,從而降低胱氨酸結石的風險。

服用利尿劑

透過口服或注射方式給予利尿劑,常用的有呋塞米(Furosemide)、氫氯噻嗪(Hydrochlorothiazide)等。利尿劑能夠增加尿液排出量,減少體內鈣質沉積,進而預防腎結石發生。但需監測電解質平衡及腎功能變化。

體外衝擊波碎石

利用高能級X射線產生的焦點對準人體內的結石進行爆破,將其粉碎成小顆粒以便於排出。體外衝擊波碎石是利用高能量密度的聚焦式衝擊波作用於體表,在非侵入性條件下將大塊結石震碎為較小顆粒,便於自然排出體外。

經皮腎鏡取石術

在區域性麻醉或全身麻醉下,使用一根細針穿過皮膚進入腎臟,然後插入一個小型攝影機和工具來移除結石。此手術通常用於較大或複雜的腎結石病例,可以直接觀察並清除結石。該手術一般採用全身麻醉,具有創傷小、恢復快等特點。

在治療腎結石期間,應避免攝入高草酸食物,如菠菜、甜菜,以減少結石形成的可能性。同時,定期複查泌尿系統超音波檢查,監測結石大小及位置的變化,及時發現並處理可能的問題。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#