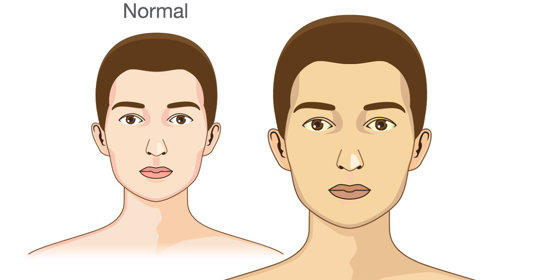

如果發現新生兒出現嚴重的低黃疸的情況,可能是由於母嬰血型不合、先天性膽總管囊腫、敗血症等疾病引起。建議家長及時帶新生兒到醫院就診,在醫生的指導下明確病因,並進行針對性治療。

非病理性因素

母乳中的β-葡萄糖醛酸苷酶含量較高,可導致糞便中排出的膽紅素增多,而腸道內未被吸收的膽紅素可再吸收入血,從而增加高結合膽紅素的重吸收入血率,造成高結合膽紅素堆積而導致核黃疸的發生機率增大。因此,建議母親在哺乳後將新生兒豎抱拍背,以促進其胃內的空氣排空,避免發生嘔吐和溢乳,減少腸蠕動,以免影響身體對膽紅素的攝取、代謝與排出。

病理性因素

母嬰血型不合

當新生兒為RH陰性孕婦所生的RH陽性嬰兒時,Rh抗體可透過胎盤進入胎兒體內,導致溶血,大量紅血球被破壞,產生大量的間接膽紅素,超過肝細胞處理能力,則會出現明顯的黃疸症狀。此時需要遵醫囑給予丙種球蛋白拮抗抗體,必要時還需進行換血療法來改善不適症狀。

先天性膽總管囊腫

若患兒存在先天性的膽道異常,如先天性膽總管囊腫,可能會因膽汁分泌障礙或阻塞,使體內膽紅素升高,出現上述情況。一般可以透過ERCP術聯合囊腫切除術來進行治療,對於無法進行手術者,可以採取膽總管外引流術的方法進行治療。

敗血症

若患兒患有敗血症,會導致體內的白血球及嗜中性球增高,進而抑制肝臟對膽紅素的攝取、結合以及排洩功能,所以就會出現以上表現。對此應積極進行藥物治療,比如使用氨苄西林(Ampicillin)膠囊、頭孢曲松(Ceftriaxone)等抗生素類藥物,同時還要配合靜脈補液,改善脫水以及電解質紊亂的現象。

除上述原因以外,還可能與遺傳代謝性疾病有關。通常情況下,早產兒更容易出現高膽紅素血症的症狀,因為此類寶寶肝臟合成處理膽紅素的能力較弱,需儘快就醫完善相關檢查,根據結果進行相應處理。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#