本文介紹了上皮細胞異常增生與癌變的關係以及相關的病因。上皮細胞癌卵巢、上皮細胞癌和腎臟上皮細胞癌均是源自上皮組織的惡性腫瘤,而巨球蛋白血癥、自體免疫性疾病、慢性感染、惡性腫瘤或藥物副作用可能會導致上皮細胞過高。這些疾病都可能導致嚴重的健康問題,因此及早診斷和治療至關重要。

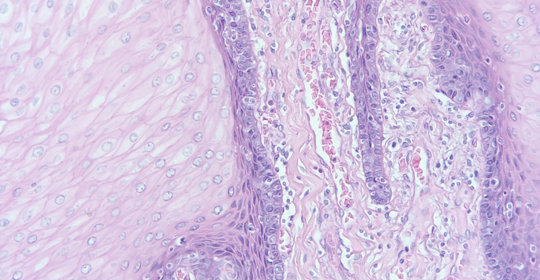

上皮細胞異常癌

上皮細胞異常增生與癌變有關。其可能的原因包括遺傳因素、環境暴露、感染性因子、荷爾蒙變化以及長期慢性發炎等。

遺傳因素

家族中存在癌症病史會增加個體患癌的風險。由於基因突變或特定遺傳模式導致細胞生長和分化異常,從而促進腫瘤發生。

環境暴露

長期接觸化學致癌物如石棉、苯並芘等可引起DNA傷害,進而誘發上皮細胞惡性轉化。環境中致癌物質透過多種機制作用於細胞分子結構,引發訊號通路紊亂及表觀遺傳改變。

感染性因子

某些病毒如人類乳突病毒(HPV)HBV可透過持續刺激免疫應答啟用細胞內信號轉導途徑,促使細胞過度增殖。病毒感染後,在宿主防禦系統清除病毒的同時也會對身體造成一定的損害,這種損害可能會成為潛在的致癌因素。

荷爾蒙變化

內分泌相關疾病如糖尿病可能導致雌激素代謝異常,間接影響乳腺健康。高水平的雌激素可以誘導細胞增殖,並抑制凋亡,從而增加上皮細胞惡變的機會。

長期慢性發炎

反覆發作的扁桃腺炎、胃潰瘍等疾病會導致區域性組織處於持續發炎狀態。發炎反應中的各種細胞因子和蛋白酶類物質能夠破壞正常細胞間的黏附連線,促進癌前病變的發展。

建議定期進行體檢,特別是針對有家族史的人群,以早期發現並干預上述風險因素。此外,避免吸菸、限制酒精攝入也是降低上皮細胞癌風險的重要措施。

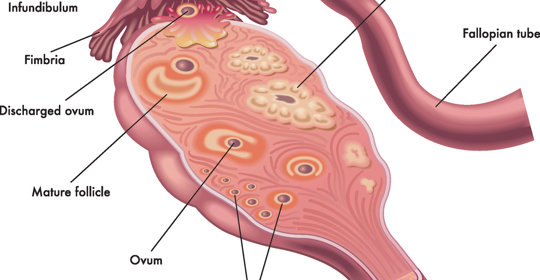

上皮細胞癌卵巢

上皮細胞癌卵巢是一種來源於卵巢上皮組織的惡性腫瘤,通常預後不佳。

上皮細胞癌卵巢多由多種致癌基因突變累積引起,如BRCA1/2、TP53等,這些基因參與調控細胞週期、DNA修復和凋亡等過程,突變可能導致細胞過度增殖和分化障礙,進而形成腫瘤。此外,荷爾蒙異常,尤其是雌黃體素比例失調,也可能促進上皮細胞癌的發生和發展。

在罕見情況下,某些良性疾病,如子宮內膜異位症或骨盆腔炎性疾病,可能伴隨上皮細胞增多,需要與上皮細胞癌相鑑別。

患者應定期進行婦科檢查和影像學監測,早期發現和處理可改善上皮細胞癌卵巢的預後。

上皮細胞癌惡性

上皮細胞癌是一種起源於上皮組織的惡性腫瘤,其惡性程度高、易發生轉移和復發。

上皮細胞癌惡性通常由於基因突變導致細胞過度增殖和分化異常。這些異常可能與環境因素如吸菸、紫外線暴露有關,也可能由遺傳因素引起。上皮細胞癌惡性可表現為長期不癒合的潰瘍、皮膚顏色改變、疼痛等症狀。此外,還可能出現咳嗽、咳血、吞咽困難等呼吸系統、消化系統的相應症狀。

針對上皮細胞癌惡性的診斷,可以進行活檢、CT掃描、MRI成像以及血液檢測等。活檢是獲取組織樣本以評估是否為癌症的主要手段;而影像學檢查有助於瞭解病變範圍和深度。上皮細胞癌惡性通常採用手術切除聯合化療、放療等方式綜合治療。對於晚期患者,免疫療法也是一種有效的治療方法。

建議定期體檢,特別是有家族史的人群,以便早期發現並及時處理潛在的問題。同時,避免長時間日曬,減少紫外線暴露,降低患皮膚癌的風險。

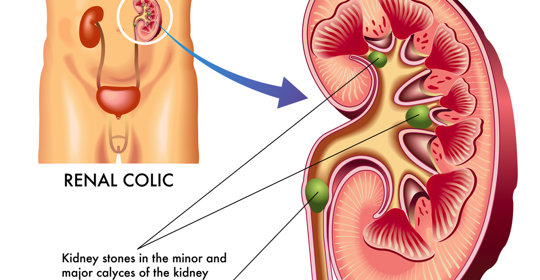

腎臟上皮細胞癌

腎臟上皮細胞癌屬於惡性腫瘤,病情較嚴重。

腎臟上皮細胞癌是由多種致癌基因突變累積所致,如VHL、RB1等基因突變,這些突變導致細胞失去正常的調控,過度增殖並形成腫瘤。腫瘤細胞可透過血液循環和淋巴循環擴散至其他組織器官,進而引發遠處轉移。

此外,患者還可能出現血尿、腰痛等症狀,需及時就醫以評估病情進展。

針對腎臟上皮細胞癌的治療通常包括手術切除、放療或標靶治療,建議在專業醫生指導下制定個性化方案。

上皮細胞過高

上皮細胞過高可能與巨球蛋白血癥、自體免疫性疾病、慢性感染、惡性腫瘤或藥物副作用相關。

巨球蛋白血癥

巨球蛋白血癥通常是由漿細胞過度增生導致血液中單克隆IgM水平升高。這可能導致高粘滯血癥、腎功能損害等併發症,嚴重時可引起腦部血液循環障礙。

自體免疫性疾病

自體免疫性疾病是由於身體對自身抗原發生免疫應答,產生針對自身抗原的抗體和效應T細胞,導致組織傷害的一類疾病。上皮細胞被當作外來物質攻擊,導致發炎反應和細胞破壞。自體免疫性疾病的症狀包括疲勞、關節腫脹和疼痛、皮膚斑塊或紅點以及器官受損的症狀如肺纖維化、腎炎等。

慢性感染

慢性感染狀態下,身體持續處於免疫激活狀態,以抵抗病原體入侵,此時B淋巴細胞會活化並增殖分化為漿細胞,從而合成並分泌大量免疫球蛋白。患者可能出現長期低燒、乏力、體重下降等症狀,還可能伴隨貧血、營養不良等情況。

惡性腫瘤

惡性腫瘤中的漿細胞瘤能產生大量的單克隆免疫球蛋白,導致血液中IgM濃度增高。可能會出現骨髓衰竭、貧血、出血傾向及易感染等問題。

藥物副作用

某些藥物可以刺激漿細胞增生,導致血液中IgM水平升高。這些藥物引起的副作用可能包括噁心、嘔吐、頭痛、皮疹等。

建議定期進行健康體檢,特別是對於存在上述風險因素的人群,以便早期發現異常情況並採取相應措施。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#