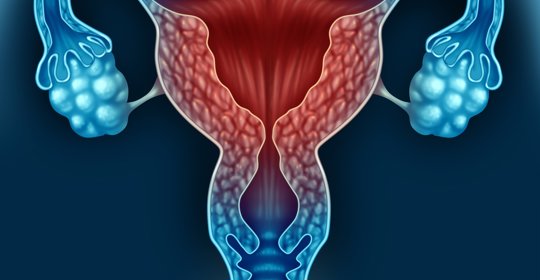

本文介紹了子宮內膜癌的診斷及治療要點。子宮內膜癌的診斷主要依靠臨床表現、影像學檢查和病理組織活檢。治療方案因個體差異而異,需綜合考慮患者的年齡、身體狀況以及病變程度。子宮內膜癌患者應保持良好的營養狀態,並遵循醫囑進行適當的運動,以促進康復。

子宮內膜癌手術

子宮內膜癌手術需經腹腔鏡或開腹進行。該疾病主要透過病理組織活檢確診, 術後需要定期複查以監測病情變化。

1. 子宮內膜診刮術: 醫生使用特製工具從子宮內壁取出組織樣本進行分析, 確認診斷。

2. 全子宮切除術: 針對早期發現且無遠處轉移者, 目的是完整移除病變部位。

3. 根治性全子宮及附件切除術: 對於晚期患者或者復發病例採用廣泛手術範圍包括雙側輸卵管和卵巢以及周圍淋巴結清掃等。

4. 腹腔鏡下微創手術: 利用細小切口置入特殊儀器完成上述操作減少創傷加快恢復速度。

5. 手術後管理: 定期複查影像學檢查如CT掃描或MRI以評估治療效果並監測是否有新的病灶出現。

子宮內膜癌病理報告

子宮內膜癌的病理報告通常包括以下五個關鍵指標:

1. 子宮內膜組織型別:確定腫瘤為良性或惡性。

2. 瘤分級:評估腫瘤細胞的分化程度,分為低度、中度和高度惡性的可能性。

3. 腫瘤分期:根據病變深度及是否擴散至周圍組織來判斷病情嚴重性和治療方案。

4. 細胞增殖指數:反映腫瘤生長速度,指導預後評估與治療決策。

5. 淋巴結狀況:檢查淋巴結是否有轉移以幫助制定術後輔助治療計劃。

子宮內膜癌原因

子宮內膜癌的病因可能與雌激素過度刺激、肥胖、糖尿病、高血壓、長期雌孕荷爾蒙替代療法(HRT)等有關,因此,需要根據具體病因進行針對性治療。建議患者及時就醫以獲得專業診療。

雌激素過度刺激

雌激素可以促進子宮內膜細胞增殖,當其過度刺激時,可能導致子宮內膜異常增生,進而增加患子宮內膜癌的風險。針對雌激素過度刺激引起的子宮內膜癌,可遵醫囑使用他莫昔芬、復乳納(Letrozole)等藥物進行內分泌治療。

肥胖

肥胖患者體內脂肪組織會產生較多雌激素,導致雌激素受體(ER)水平升高,從而增加患子宮內膜癌的風險。對於由肥胖引起的子宮內膜癌,可以透過調整飲食結構和加強運動的方式控制體重,如低脂飲食、規律運動等。

糖尿病

高血糖狀態會導致胰島素抵抗,進一步影響雌激素代謝,增加子宮內膜癌的發生風險。改善糖尿病狀態是預防子宮內膜癌的重要手段。可透過口服降糖藥,如二甲雙胍(Metformin)、岱蜜克龍(Gliclazide)等,調節血糖水平。

高血壓

高血壓可能引起血管壁傷害,導致子宮內膜區域性缺血缺氧,幫助腫瘤的發展。控制血壓有助於降低子宮內膜癌的風險。常用藥物有硝苯地平(Nifedipine)、氨氯地平(Amlodipine)等鈣通道阻滯劑。

長期雌孕荷爾蒙替代療法(HRT)

長期接受外源性雌孕荷爾蒙替代療法(HRT)會改變體內賀爾蒙平衡,增加子宮內膜癌的風險。減少或停止雌孕荷爾蒙替代療法(HRT)是必要的預防措施。若必須使用,應定期評估風險並諮詢醫生意見。

建議定期進行婦科檢查以及超音波檢查以監測病情變化,同時注意保持良好的生活習慣,如均衡飲食、適量運動和充足睡眠,以輔助降低子宮內膜癌的風險。

子宮內膜癌復發症狀

子宮內膜癌復發的症狀包括陰道出血、下腹痛、腰酸背痛、體重下降和發燒。如果患者出現上述症狀,應及時就醫進行專業評估和治療。

陰道出血

由於腫瘤侵犯或壓迫周圍組織結構如血管等,可能導致異常的陰道流血現象。對於持續性或者間歇性的陰道出血,需要引起高度警惕。

下腹痛

當病變累及到宮腔時會引起陣發性腸絞痛感,並且疼痛會放射至雙側腰部區域;若病情進一步發展,則會導致慢性骨盆腔疼痛的情況發生。對於存在原位者而言,在手術後可能會因為創傷癒合而引發輕微不適感,但如果長時間不緩解則可能是復發徵兆之一。

腰酸背痛

該疾病在發病期間會影響到正常的生育功能,甚至還會誘發不孕症的發生。此外還可能會伴隨有腹部墜脹以及腰骶部痠疼等症狀表現。

體重下降

隨著病情的發展,腫瘤細胞逐漸增多並開始消耗身體的能量儲備,導致身體代謝率增加從而引發消瘦的現象發生。突然發生的不明原因的體重減輕可能與惡性腫瘤有關,尤其是伴有食慾減退或消化不良時更應提高警惕。

發燒

子宮內膜癌復發時,發炎因子刺激免疫系統產生反應,可引起體溫調節中樞紊亂而導致發燒。此外,內分泌失調也可能影響體溫調節機制,使患者處於低燒狀態。

針對子宮內膜癌復發,建議及時就醫進行全面檢查,以便早期發現和處理任何潛在的問題。同時還要注意休息,避免過度勞累,以免加重病情。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#