梅尼爾氏症是一種內淋巴水腫,也被稱為“耳水不平衡”。該疾病通常在中年發生,特別是40-60歲的人群。其主要症狀包括眩暈、耳鳴、耳悶脹感以及聽力下降。儘管有多種治療選擇,但在摘要中未提及任何特定的藥物或方法。

梅尼爾氏症又稱為內淋巴水腫,也稱為「 耳水不平衡 」

梅尼爾氏症又稱內淋巴水腫,也稱為“耳水不平衡”。

梅尼爾氏症是一種耳源性眩暈疾病,其病理機制涉及到內耳的液體平衡失調。由於膜性迷路積水導致前庭神經功能紊亂,引發眩暈發作。

梅尼爾氏症的症狀可能包括耳鳴、聽力下降以及噁心嘔吐等不適症狀。這些症狀通常由內耳壓力變化引起,與梅尼爾氏症的病理生理過程有關。

針對梅尼爾氏症的治療需要個體化方案,並需在專業醫生指導下進行。患者應避免觸發因素,如長時間處於悶熱環境或過度疲勞,以減少症狀發作。

病症的三個典型症狀

該病症的三個典型症狀包括發燒、頭痛和乏力。如果症狀持續不緩解,建議尋求醫生評估以排除其他潛在疾病。

發燒

發燒通常是由感染性或非感染性疾病導致身體免疫系統反應增強和產熱中樞功能異常所引起的。發熱時體溫調節中樞調定點上移,使身體透過各種途徑增加產熱減少散熱來維持這個新的溫度平衡。表現為出汗不顯性喪失增多、寒顫、發抖等。

頭痛

當顱內壓增高時,會導致腦膜受到刺激,從而引發疼痛訊號傳入大腦皮層,出現頭痛的症狀。顱內壓增高的頭痛常位於額部或全頭部,呈持續性鈍痛,有時可伴有噁心嘔吐。

乏力

乏力可能是多種疾病的共存症狀,如貧血、甲狀腺功能減退等,這些疾病都可能導致身體能量代謝障礙,進而引發乏力感。乏力的感覺可能來自全身各處,但通常會伴隨著活動後加重的情況。

針對上述三個典型症狀,建議進行血常規、尿常規、便常規以及電解質水平檢測以評估是否存在感染或其他潛在健康問題。針對特定診斷,還可能會推薦頭顱CT掃描或MRI成像。治療措施取決於具體病因,例如感染性發燒可以使用抗生素治療,而頭痛則可能需要針對特定原因的藥物管理。患者應保持充足的休息,避免過度勞累,同時注意均衡飲食並確保攝取足夠的水分。

梅尼爾氏症好發於

梅尼爾氏症常在中年發病,以40-60歲人群居多。該疾病的發生可能與遺傳因素、內耳膜性迷路積水、自律神經失調、內分泌失調以及免疫系統異常有關。

遺傳因素

研究發現梅尼爾氏症患者家族聚集現象較為明顯,若一級親屬患病,則其後代患梅尼爾氏症的風險增加2%-3%。由於基因突變或某些遺傳性代謝障礙導致內耳淋巴液吸收和分泌失衡,引起內耳壓力變化而誘發眩暈發作。

內耳膜性迷路積水

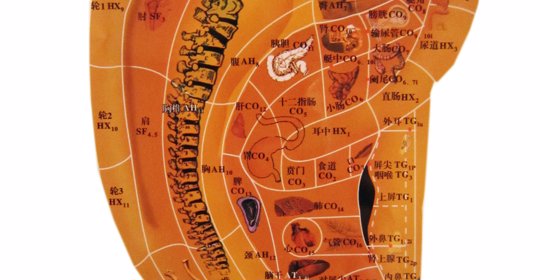

內耳膜性迷路是維持人體平衡的重要結構之一,當受到刺激時會發生水腫反應,進而影響正常的生理活動。這種積液會導致半規管內的淋巴循環受阻,使前庭大腺過度膨脹並壓迫毛細胞,引發眩暈症狀。

自主神經系統紊亂

自主神經系統負責調節心臟跳動、消化過程等內部器官的功能狀態,可因各種原因如感染、藥物副作用而導致其功能受損或亢進。自主神經常處於緊張狀態時,易出現交感神經張力過高及副交感神經活性降低的現象,此時身體會釋放腎上腺素(Adrenaline)類物質來應對緊急情況,這些物質能夠收縮血管、提高血壓,並增強心肌收縮力量;同時也會減少唾液分泌量、促進膽汁排出等作用下,從而引起噁心嘔吐等症狀發生。

內分泌失調

內分泌失調可能導致自律神經失調,進一步加重梅尼爾氏症的症狀。雌激素水平的變化可能會間接影響內耳液體平衡機制,但具體機制尚不明確。

免疫系統異常

免疫系統的異常也可能與梅尼爾氏症的發展有關。一些研究表明,患者的血液中有針對內耳組織的自身抗體存在,這提示可能存在免疫介導的傷害過程。

對於梅尼爾氏症,建議採取低鹽飲食,避免觸發因素如閃光燈光亮閃爍畫面等視覺刺激。必要時,醫生可能會開具利尿劑以減輕內耳水腫,如氫氯噻嗪(Hydrochlorothiazide)、螺內酯(Spironolactone)等。

梅尼爾氏症急性發作常見於

梅尼爾氏症急性發作常見於聽力波動性下降、眩暈、耳鳴和耳悶脹感。

梅尼爾氏症是由於內耳膜性迷路積水導致的一種耳源性眩暈。內耳膜性迷路包括前庭階、骨蝸管和膜蝸管,其中充滿了外淋巴液。當發生梅尼爾氏症時,由於前庭神經元受損,會導致內耳膜性迷路積水,從而引起眩暈等症狀。梅尼爾氏症的症狀包括突發性的旋轉性眩暈、伴有噁心嘔吐、耳鳴、耳聾以及耳部壓迫感等。

梅尼爾氏症可以透過耳鏡檢查、聽力測試、前庭功能檢查和影像學檢查來診斷。耳鏡檢查可以觀察到耳道和鼓膜的情況;聽力測試可評估聽覺損失的程度;前庭功能檢查包括冷熱試驗和眼震電圖;影像學檢查如MRI可用於排除其他潛在病因。梅尼爾氏症的治療方法主要包括藥物治療和手術治療。常用藥物有抗組織胺藥、利尿劑和類固醇等,以減輕眩暈和耳鳴。對於反覆發作且藥物無效者,可考慮行半規管填塞術或三半規管阻斷術等手術方式。

患者應避免長時間處於低氧環境,如密閉空間,以減少耳蝸水腫的發生風險。飲食上宜選用低鹽、高纖維食物,保證充足睡眠,有助於緩解症狀並促進康復。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#