該篇文章介紹了中醫的溼寒和溼熱兩種病機症候。溼寒指體內溼氣和寒邪侵襲導致的症狀,而溼熱則描述體內溼氣和熱邪過盛的情況。對於發燒症狀,若體溫超過38℃且持續不退,則建議就醫以排除感染性疾病的可能。溼熱病證的主要症狀包括身體疲乏、食慾不振、口乾舌燥等。

濕寒

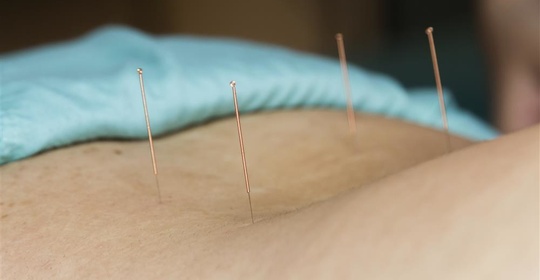

濕寒,中醫病機症候學概念,描述體內溼氣和寒邪侵襲的症狀。診斷溼寒需透過舌象、脈象等資訊進行分析。

1.舌象觀察中發現舌體胖大且有齒痕,舌苔白膩或厚濁,說明體內水溼停滯不化,痰飲內停。

2.若患者存在長期居處潮溼環境的情況,並伴有畏寒怕冷、四肢冰涼等症狀,則可能是由於外感風寒所致。

3.此外,如果患者出現面色蒼白無華、精神萎靡不振等情況,也屬於溼寒的表現之一。

4.女性還可能出現月經量少色淡、經期腹痛帶下量多清稀等現象。

5.針對上述症狀,可選用具有祛溼散寒功效的中藥方劑進行調理,如苓桂術甘湯加減。

治療溼寒需根據具體病因及病情嚴重程度制定方案。日常生活中注意保暖防潮,避免長時間處於陰暗潮溼的環境中,保持室內空氣流通乾燥。飲食上宜清淡易消化,避免食用生冷油膩食物,如冰淇淋、炸雞等。

濕熱

濕熱是一種中醫診斷,描述體內溼氣和熱邪過盛的情況。其病因多由長期飲食不節、情志內傷等因素引起。

1. 食物不耐受或消化不良可能導致脾胃運化失常,水液代謝障礙,進而生溼生熱。

2. 情志內傷如憂思過度、鬱怒傷肝等可導致臟腑功能失調,氣血執行不暢,從而引發溼熱症候。

3. 外感六淫中的風、寒、暑、燥、火邪侵入人體後也可能會在一定程度上轉化為溼與熱邪。

4. 藥物副作用或者不當使用某些藥物也可能成為溼熱產生的原因之一。

5. 年齡增長會導致身體免疫力下降,易受到外界病邪的侵襲,從而誘發溼熱的發生。

針對溼熱症狀,建議採取清淡飲食,避免油膩辛辣食物,如紅燒肉、麻辣火鍋等。此外還可適當進行運動,如太極拳、慢跑等,有助於促進身體新陳代謝,調節內分泌系統,改善溼熱體質。

相同症狀:

發燒:如果體溫超過38℃,且持續不退,建議就醫以排除感染性疾病的可能性。

頭痛:若劇烈頭痛或伴隨眩暈、意識障礙,應儘快就醫以排除腦血管疾病。

噁心:若噁心伴有嘔吐、腹瀉等症狀,特別是老年人,應考慮消化系統疾病,需就醫檢查。

嘔吐:若頻繁嘔吐導致脫水或無法進食,應立即就醫以評估電解質平衡和營養狀態。

嗜睡:持續的深度睡眠狀態可能是顱內壓增高等嚴重疾病的徵兆,應儘快就醫進行相關檢查。

發燒

發燒通常是由感染性或非感染性疾病導致身體免疫系統反應增強和體溫調節中樞紊亂。這些疾病可能導致內源性致熱原的產生,進而刺激體溫調定點上移。發熱時,體溫升高會引起全身各系統的不適,如肌肉痠痛、疲乏無力等。

頭痛

頭痛可能是由於顱內壓增高、神經血管壓迫等原因導致大腦受到刺激而引發的。當顱內壓力發生變化時,會直接作用於頭部的痛覺感受器,從而引起疼痛。頭痛可能發生在前額、枕部、顳部等位置,程度可輕可重。

噁心

噁心通常是身體對於某些刺激物或疾病的反應,如食物中毒、消化不良等。這些因素會導致胃腸道平滑肌過度收縮,增加胃液分泌,引起噁心感。噁心常伴隨食慾減退,嚴重時可能出現嘔吐。

嘔吐

嘔吐是身體為了排出有害物質的一種防禦性反射,常見原因有胃腸炎、腦膜炎等。發炎或其他病因引起的胃腸功能紊亂會導致胃內容物逆流至食道,引起嘔吐。嘔吐後,尤其是劇烈嘔吐後,應避免立即進食固體食物,以免加重胃腸負擔。

嗜睡

嗜睡可能由多種原因引起,包括睡眠障礙、藥物副作用、神經系統疾病等。這些情況會影響大腦正常的清醒-睡眠節律,使人感到昏沉欲睡。嗜睡可能表現為白天難以保持警覺,經常需要小憩才能維持精力。

針對上述症狀,建議進行血常規、頭顱CT或MRI以排除感染或結構性病變。治療措施取決於具體診斷結果,可能包括抗生素治療、抗病毒藥物或手術干預。患者應注意休息,保證充足睡眠,避免過度勞累,同時注意飲食調理,避免辛辣、油膩食物,確保營養均衡。

改善濕熱 – 清熱去濕

1. 溼熱症狀:溼熱病證表現為身體疲乏、食慾不振、口乾舌燥等。

2. 胃腸功能紊亂:清熱解毒可緩解胃腸不適,如腹脹、腹瀉等症狀。

3. 皮膚問題:使用該藥物有助於治療痤瘡、濕疹等皮膚病。

4. 泌尿系統感染:透過清利下焦溼濁來輔助治療尿道炎、膀胱炎等疾病。

5. 增強免疫力:適當服用可以增強身體抵抗力,預防感冒和其他呼吸系統疾病。

#部分藥物尚未在所有地區上市,僅供參考#

#網站專稿,未經書面授權請勿轉載#