尿毒症

尿毒症反覆腹水能活多久

尿毒症患者出現反覆腹水的情況時,具體可以活多久並沒有明確的時間標準。如果積極進行治療,並且將血壓、血糖等指標控制在正常範圍內,則可能不會對生存時間造成影響。但如果病情較重或未及時治療,則可能會縮短患者的存活時間。

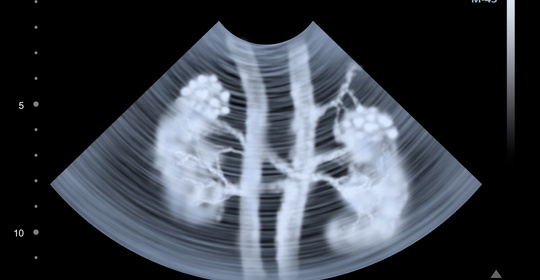

怎麼檢查防止尿毒症的發生

預防尿毒症需要從引起尿毒症的原發病入手,常見的原發因素有慢性腎絲球腎炎、糖尿病腎病等。對於此類疾病患者應積極治療,並遵醫囑應用藥物控制病情進展,避免發展為尿毒症。

怎麼才能形成尿毒症憋尿

通常情況下,並不能透過某種方法導致患者出現尿路阻塞、腎小球疾病等病變,進而發展為尿毒症。如果想要預防尿毒症的發生,需要做到避免吸菸和酗酒、養成良好的生活習慣、積極治療原發性疾病這三方面。

早期尿毒症病人會胖嗎

早期尿毒症患者可能會胖,可能與營養不良、代謝性酸中毒等因素有關。但也有可能不會發胖,可能是身體透過飲食調理以及積極治療原發病導致的。

得了尿毒症能喝奶粉嗎

如果患者不存在對奶粉過敏的情況,並且腎功能處於穩定狀態,則可以適量喝奶粉。但如果存在上述情況或腎功能不穩,則不能喝奶粉。

肌酐高怎樣預防尿毒症

肌酐是腎功能的一項指標,在臨床上主要用來判斷腎小球的濾過能力。如果患者的肌酐水平逐漸升高,則提示腎臟在進行慢性病變發展。若患者出現血中肌酐升高達到一定程度時,則會進展為尿毒症狀(uremic syndrome),此時則需要積極治療原發疾病、控制血壓和血糖、飲食調理等來預防尿毒症。

女人得尿毒症是什麼症狀

女性患者出現尿毒症時的症狀與男性無明顯差異,尿毒症是急慢性腎衰竭的終末階段,此時患者的腎臟功能嚴重受損。由於代謝產物和毒素無法排出體外而在身體內瀦留,會出現一系列系統中毒的症狀。常見的有消化系統、血液系統、心血管系統、呼吸系統等症狀,此外還可能出現水、電解質酸鹼平衡失調。

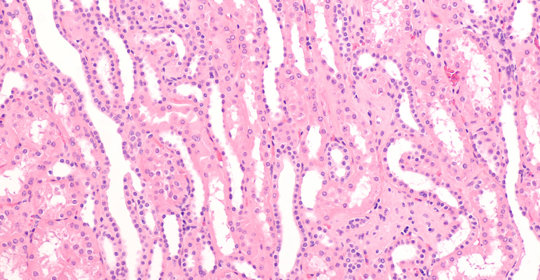

什麼是尿毒症會有尿潛血

尿潛血是指經顯微鏡檢查,在高倍視野下紅血球計數小於3個。如果出現尿潛血為陽性的情況,並且伴有其他症狀時,則可能與急性傷害、泌尿系統結石、慢性腎炎、泌尿系統腫瘤有關,也可能與泌尿道感染無關。

尿毒症前期能吃什麼菜

尿毒症患者早期一般沒有明顯的臨床症狀和表現,隨著病情的進展會出現乏力、噁心等不適。尿毒症患者的飲食原則是低鹽、低鉀、低磷、高蛋白、高維生素飲食,因此尿毒症前期可以吃的蔬菜有很多。

尿毒症晚期尿失禁尿多

尿毒症晚期患者出現尿失禁、尿多的情況,可能是由於壓力性尿失禁、神經源性膀胱、急迫性尿失禁等原因導致。建議及時到醫院就診,在醫生的指導下進行治療。

尿毒症晚期眼睛看不到

尿毒症晚期患者出現眼睛看不見的情況,可能是由於眼部病變導致,如眼底視網膜病變、白內障等。也有可能是由於神經系統病變所致,建議及時就醫查明原因,並進行治療。

尿毒症患者為什麼會骨折

尿毒症是各種晚期腎病發展到後期的最終結果,此時腎臟功能嚴重受損或喪失。由於尿毒症患者的血液中存在大量有毒有害物質,導致骨骼中的鈣質流失,從而引起骨質疏鬆、低鈣血症等情況出現,進而可引發一系列併發症,如骨折。

早期怎麼樣預防尿毒症

尿毒症是腎功能嚴重傷害的終末期表現,通常與慢性腎臟病有關。如果能夠做到早期診斷、積極治療原發疾病以及控制危險因素等,可以在一定程度上延緩或避免發展為尿毒症。

為什麼尿毒症患者都黑

臨床上並沒有尿毒症患者都黑的說法。尿毒症是急慢性腎衰竭的終末階段,此時患者的腎臟功能嚴重受損,體內代謝終末期會出現紊亂,可引起一系列併發症,如酸中毒、電解質失衡等,但不會導致皮膚顏色改變。

尿毒症會引起皮膚跳動嗎

如果患者存在輕微的肌肉痙攣或抽搐,可能會出現皮膚跳動的情況。但如果症狀比較嚴重,則不會出現此類情況。建議及時就診明確診斷,並遵醫囑進行針對性治療。

急性痛風會引起尿毒症嗎

如果患者存在急性痛風的情況,並且病情比較嚴重,則可能會引起尿毒症。但如果患者的病情較輕,則可能不會導致尿毒症。

尿毒症水腫為什麼會反覆

尿毒症患者出現水腫的情況,如果反覆發作,則可能是由於飲水過多、營養不良、心功能不全、肝硬化等導致。另外也有可能是繼發性水腫,如甲狀腺功能減退。

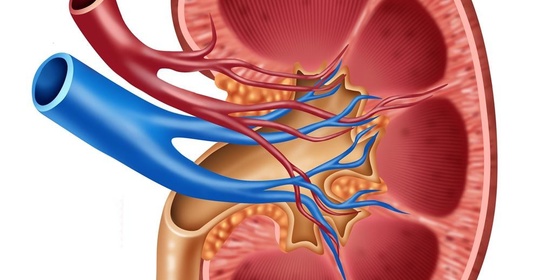

腎不好導致尿毒症的原因

腎不好可以引起多種疾病,如慢性腎臟病、高血壓腎病等。如果病情持續進展不進行控制,則可能會發展為尿毒症。臨床上常見的原因包括原發性因素和繼發性因素。

尿毒症透析用什麼藥好

臨床上常用的藥物較多,並沒有哪種藥最好。對於尿毒症患者來說,如果需要進行血液透析或腹膜透析維持治療,則可以使用鈣劑、碳酸氫鈉(Sodium bicarbonate)、鐵劑、促紅血球生成素、抗高血壓及貧血的藥物等。

腎虛尿頻會不會導致尿毒症

腎虛不會直接導致尿頻,但可能會間接引起尿頻。而長期的尿頻又可能造成感染等繼發性疾病,最終可能導致慢性腎衰竭甚至發展為尿毒症。