尿毒症

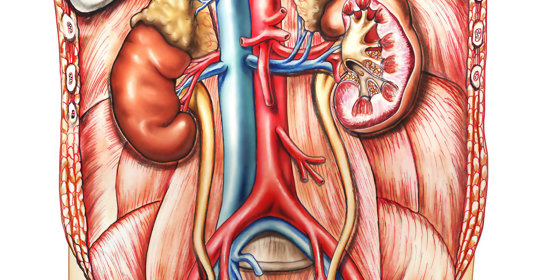

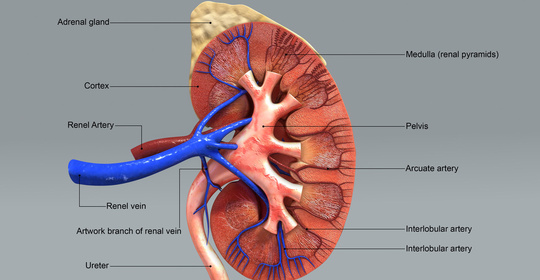

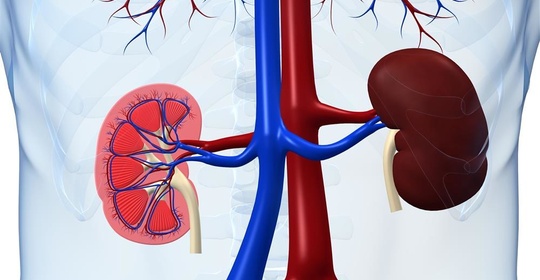

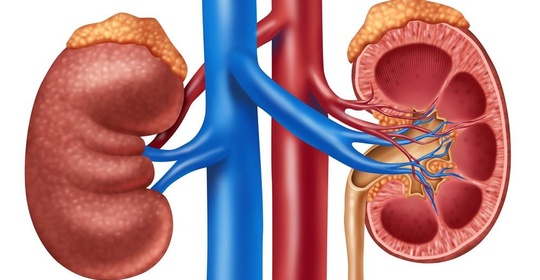

尿毒症人尿液是怎麼形成的

尿液的形成過程是血液流經腎小球時,血漿中的水、無機鹽、葡萄糖、尿素(Urea)等成分濾過到腎小囊腔中而形成原尿。正常情況下,原尿在經過腎小管時,其中對人體有用的物質被重新吸收入血液,對人體沒有用的物質則會逐漸被重吸收而形成終尿。

尿毒症晚期每週透析三次

尿毒症是急慢性腎衰竭的終末階段,此時患者的腎臟已經失去全部功能。如果患者出現嚴重的代謝性酸中毒、高鉀血症等併發症時,則需要進行規律性的血液透析治療。尿毒症晚期通常每週透析3次左右,每次4個小時,但具體次數根據病情而定。

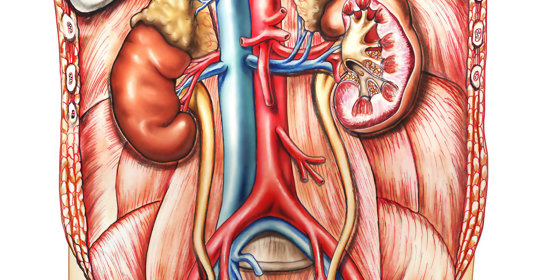

怎樣會導致尿毒症腎衰竭

導致尿毒症、腎衰竭的原因較多,可分為急性原因和慢性原因。常見的急性原因包括高鈣血症、低鎂血症、橫紋肌溶解症候群等,而慢性原因常見於原發性腎臟疾病、繼發性腎臟疾病。

尿毒症二期怎麼治療

尿毒症是急慢性腎衰竭的終末階段,此時患者的腎臟功能基本喪失。根據血肌酐值可分為高鉀型和等滲性低血鈉症,患者會出現代謝性酸中毒、水鈉瀦留、電解質平衡失調等情況,需要透過血液透析或腹膜透析進行替代療法,並且積極控制血壓、血糖。

吃辣會不會得尿毒症

吃辣本身並不會直接導致患者出現尿毒症。但長期大量進食辛辣刺激性食物可能會影響身體代謝功能,從而增加患尿毒症的風險。

尿毒症無法小便是什麼病

如果患者出現尿毒症無法小便的情況,則可能是由於尿毒症本身引起,也有可能是急性腎傷害、慢性腎臟疾病發展為尿毒症後併發急性併發症導致。此時需要根據具體情況進行分析,並進行針對性治療。

尿毒症透析會不會引起心衰

尿毒症患者進行血液透析治療時,一般不會直接導致心臟衰竭。但若長期不規範、不合理應用相關藥物或未遵醫囑進行定期複查,則可能會增加發生心臟衰竭的風險。

尿毒症臉上有粉瘤怎麼辦

尿毒症患者出現臉上有粉刺的情況時,需要根據粉刺的大小、嚴重程度等進行治療。如果粉刺較小且無明顯不適症狀,則無需特殊處理;若粉刺較大或存在感染等情況,則需及時就醫,在醫生指導下選擇藥物或者手術等方式進行治療。

尿毒症病人腳為什麼淤黑

尿毒症病人腳淤黑可能是由於區域性缺血、營養不良或貧血導致的色素沉著,也有可能是下肢靜脈曲張、慢性腎衰竭等疾病所致。建議及時到醫院就診,在醫生指導下進行針對性治療。

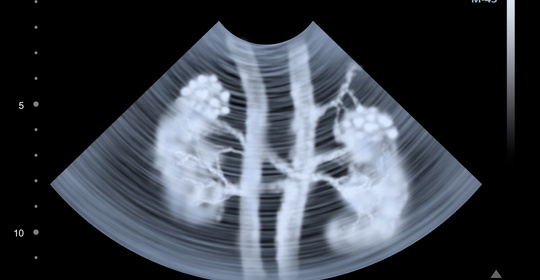

晚期尿毒症需要做什麼檢測

晚期尿毒症患者通常是指血肌酐水平達到707μmol/L或以上,此時腎臟功能受損嚴重。除常規檢查外,還需要進行血液系統、免疫系統、內分泌系統等系統的相關檢查,並根據結果給予相應的治療。

早期腎衰竭多久能到尿毒症

臨床上將慢性腎臟病分為5期,其中1-3期屬於代償期或早期腎功能不全階段,4期和5期為失代償期或晚期腎功能不全階段。而從早期腎衰竭發展至尿毒症的時間因人而異,並沒有具體數值。

尿毒症容易泌尿道感染的原因

尿毒症患者由於存在腎臟功能異常的情況,導致體內代謝終末產物、毒素堆積,可出現一系列併發症。其中比較常見的是泌尿道感染,主要與身體抵抗力下降、致病菌入侵有關,同時與排洩廢物能力差、藥物因素也有一定關係。

為什麼尿毒症晚上會很煩躁

尿毒症患者由於代謝產物在體內蓄積、水電解質和酸鹼平衡失調等導致身體各系統功能受損,出現多種併發症而影響睡眠,從而引起晚上會很煩躁的情況。建議及時就診於腎內科,在醫生的指導下進行治療。

胸悶噁心想吐是不是尿毒症

出現胸悶、噁心、想吐的症狀可能與尿毒症有關,但也可能是由於其他原因導致的。如果患者有高血壓腎病、糖尿病腎病等慢性腎臟疾病病史,並且出現了少尿甚至無尿的情況,則考慮為尿毒症的可能性較大;但如果不存在此類基礎疾病,則通常不是尿毒症。

腰疼腿疼會不會是尿毒症

腰疼、腿疼可能是由尿毒症引起,但也有可能不是尿毒症導致。出現腰疼、腿疼的症狀時應及時就診,並進行相關檢查明確診斷。

去透析的是不是都是尿毒症

去透析的患者不一定都是尿毒症。如果患者的腎臟功能已經嚴重受損,並出現了明顯的臨床症狀,則可能發展為尿毒症,但如果患者的病情較輕且積極配合醫生治療,則可能不會發展為尿毒症。

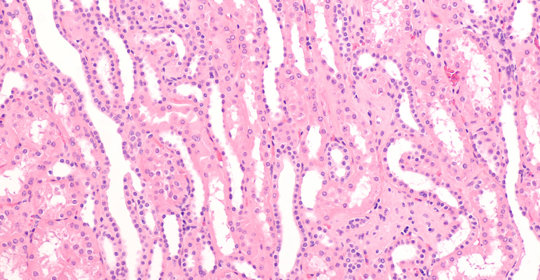

腎小球炎會引起尿毒症嗎

腎小球發炎可以引起尿毒症,但多數情況下病情較輕。如果患者出現急性發作的情況,則可能會導致病情加重,從而發展為尿毒症。

攝護腺增生不會導致尿毒症

攝護腺增生一般指攝護腺體積的增大。如果患者積極治療攝護腺增生,並且沒有其他併發症,則通常不會發展為尿毒症;但如果患者不及時進行治療,病情逐漸加重,可能會引起慢性腎衰竭等疾病,從而誘發尿毒症。

小便次數多會引起尿毒症麼

單純的小便次數增多不會引起尿毒症。因為正常情況下每天的排尿次數在4-6次,如果超過了此頻率,則考慮為尿頻。而尿頻是泌尿外科比較常見的臨床症狀,並不是尿毒症的表現。導致出現尿頻的原因有很多,包括生理性原因和病理性原因。

四歲女孩患尿毒症的原因

導致4歲孩子患有尿毒症的原因較多,可能與遺傳因素、先天性發育異常有關。此外,在日常生活中如果存在藥物因素影響或者慢性腎臟損害,也可能會誘發尿毒症。