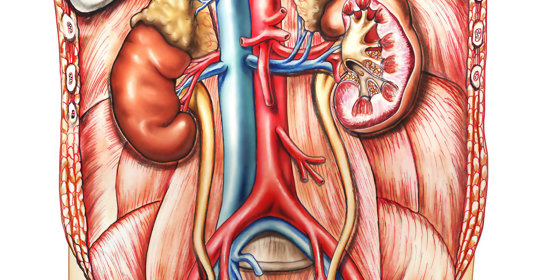

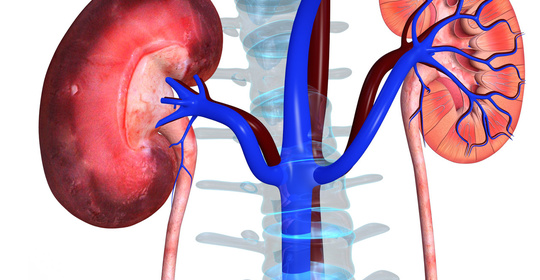

尿毒症

怎麼自測是否尿毒症晚期

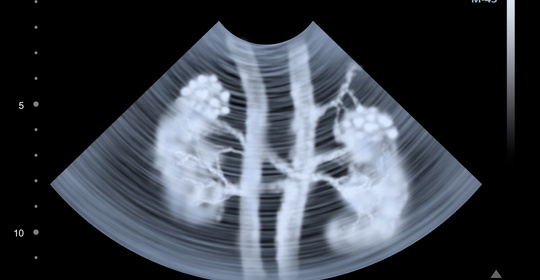

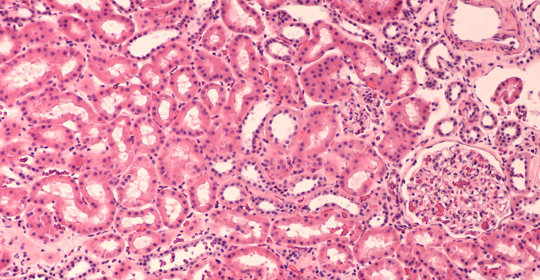

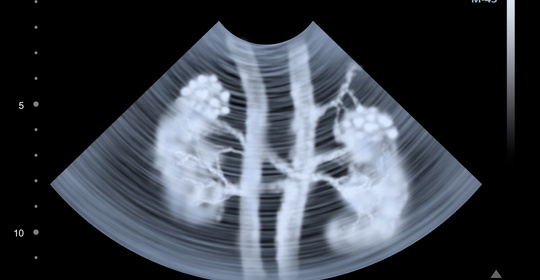

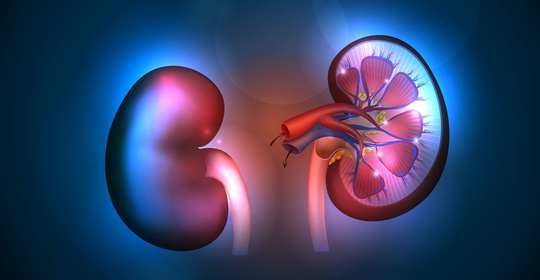

臨床上並沒有明確的尿毒症晚期的說法。尿毒症是急慢性腎衰竭進入終末期的表現,此時患者的腎臟功能嚴重受損或喪失完全,無法維持基本生理功能。通常情況下患者會出現水、電解質平衡紊亂和酸鹼失衡等異常情況,並且會伴有貧血、營養不良等症狀。如果想要判斷自身是否存在尿毒症的情況,可以通過觀察臨床症狀進行初步判斷,也可以透過檢查血常規、肝腎功能、超音波心動圖、心電圖等專案輔助診斷。

要多久才能得尿毒症

如果患者是慢性腎絲球腎炎、糖尿病腎病等原發性腎臟疾病導致的慢性腎衰竭,一般需要10-40年的時間才會發展成尿毒症。如果是急性鏈球菌感染導致的急進型腎絲球腎炎,可能數天或數週就會進展到尿毒症狀(uremic syndrome)。如果是高血壓、高血脂等因素引起的繼發性腎臟損害,進展速度相對較慢,可能需要20-30年的時間才會發展為尿毒症。

多少血糖算尿毒症晚期

如果空腹血糖超過13.9mmol/L,則可以診斷為糖尿病。若患者出現明顯的臨床症狀,並且隨機血糖持續超過13.9mmol/L,或者連續2次以上空腹血糖超過7.0mmol/L,餐後兩小時血糖超過11.1mmol/L,則可診斷為糖尿病。此時則說明患者的病情比較嚴重,已經達到尿毒症狀(uremic syndrome),屬於晚期階段。

吃什麼對尿毒症不好

對於尿毒症患者,在飲食上需要限制高鉀、高磷食物的攝入,同時也要避免增加額外負擔。尿毒症患者的腎臟功能受損嚴重,會出現水電解質和酸鹼平衡失調以及營養不良等併發症,因此在日常生活中要注意調整飲食。

尿毒症人吃什麼肉

尿毒症患者可以吃瘦肉、魚肉等優質蛋白含量高的肉類。但需要注意避免食用肥肉、雞鴨皮等脂肪含量較高的肉類,以免加重腎臟負擔。

尿毒症水果注意事項

尿毒症患者在選擇水果時,並沒有特別的禁忌。但部分尿毒症患者的血糖水平可能較高或較低,此時建議根據自身情況選擇適合食用的水果。

尿毒症小孩吃什麼好

當小孩患有尿毒症時,一般需要補充蛋白質、微量元素等營養物質。如果病情比較嚴重,則可能還需要進行血液透析治療,在飲食上主要以清淡為主。

尿毒症吃什麼能消炎

尿毒症患者可以吃頭孢類、盤尼西林類等抗生素進行抗感染治療。如果需要消炎,通常是指透過藥物或其他方法控制發炎反應的過程,在臨床上常用的消炎方式包括口服藥物和靜脈注射兩種途徑。

尿毒症是不是腎癌呀

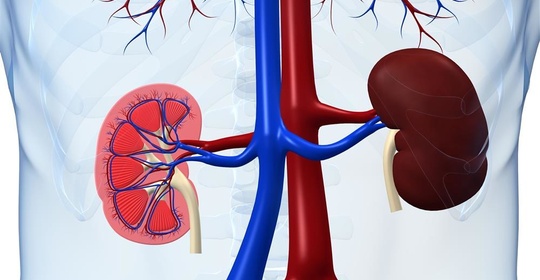

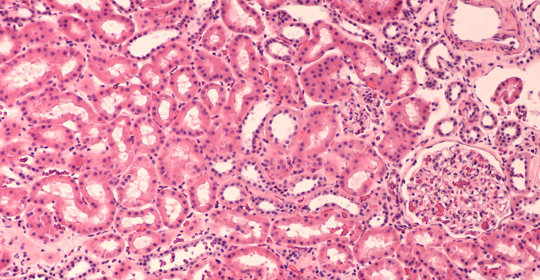

尿毒症不是腎癌。尿毒症是各種晚期腎臟疾病發展到後期的臨床症候群,為維持生命體徵所採取的一種治療方式;而腎癌是一種起源於腎實質的惡性腫瘤,兩者屬於兩種不同的疾病。

尿渾濁是不是尿毒症

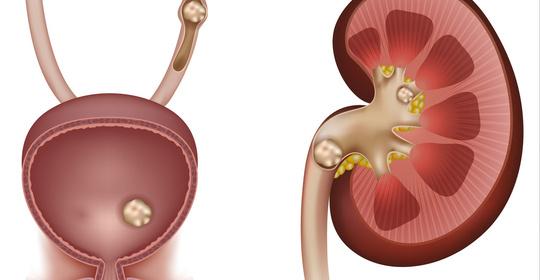

尿渾濁有可能是生理因素導致的,如進食的食物影響、泌尿系統感染等。但也可能是病理因素所致,如腎病症候群、慢性腎衰竭、乳糜尿、泌尿系結石等疾病引起,因此不能單純透過這一症狀判斷是否為尿毒症。

尿毒症人會不會消瘦

尿毒症患者會出現體重下降的情況,但其具體原因與病情嚴重程度有關。如果患者的飲食攝入量正常,並且沒有出現噁心、嘔吐等消化道症狀,則不會導致體重明顯減輕;但如果存在嚴重的營養不良或無法控制的噁心、嘔吐等症狀時,則會導致體重明顯減輕。

區域性尿毒症怎麼治療

如果患者出現腎臟病變,導致腎功能下降嚴重,可發展為慢性腎衰竭、尿毒症。此時通常會出現一系列併發症,如代謝性酸中毒等,需要及時進行對症處理,並且針對原發病進行積極的治療。

得尿毒症的人怎麼預防

如果患者已經發展為尿毒症,則通常無法進行預防。因為此時腎臟功能受損嚴重,會出現代謝性酸中毒、水鈉瀦留等情況,需要及時到醫院就診,在醫生指導下透過藥物或手術等方式治療。

尿毒症可以吃蔬菜幹嗎

尿毒症患者是否能食用蔬菜幹需要根據病情進行判斷。如果患者的病情比較穩定,並且沒有出現其他不適症狀,則可以適量進食;但如果患者的病情不穩定或者出現了水腫、血壓升高等情況,則不建議進食。

早上尿血是不是尿毒症

患者出現早上尿血的情況時,並不一定是尿毒症。如果僅是早晨發現有少量的血尿,則可能是由於泌尿系統受到感染、結石刺激等導致,也有可能與腎功能異常有關,此時則可能為慢性腎衰竭或慢性間質性腎炎所致。

尿毒症人會不會胖

尿毒症患者是否會發胖需要根據具體情況而定。如果患者的病情較輕,並且積極配合醫生進行治療,則可能不會出現體重增加的情況。但如果患者的病情比較嚴重,則可能會導致體內水鈉瀦留,從而引起體重增加。

天天腹瀉是不是尿毒症

天天腹瀉不一定是尿毒症。導致患者出現天天腹瀉的原因較多,可能是由於飲食不當、急性胃腸炎等非病理性原因引起,也有可能是潰瘍性結腸炎、肝硬化、甲狀腺功能亢進症、胰腺癌這些病理性原因造成。

腎虧會不會導致尿毒症

腎虧一般是指腎虛,而腎虛不會直接導致尿毒症。但若患者存在嚴重的腎虛情況,則可能會間接影響到腎臟功能,從而增加患有尿毒症的風險。

尿酸導致尿毒症的原因

尿酸是普林代謝的終末階段產物,正常情況下在人體內呈溶解狀態。如果出現高尿酸血症、痛風性關節炎等疾病時,如果不及時治療或病情持續發展,則可能會誘發其他併發症,如腎結石、慢性間質性腎病、高血壓以及心腦血管疾病,最終可能導致尿毒症的發生。

尿毒症吃什麼水果適合

尿毒症患者可以適當吃含水量較少的水果,如蘋果、香蕉等。如果出現明顯的不適症狀,則建議及時去醫院就診,在醫生指導下進行針對性治療。