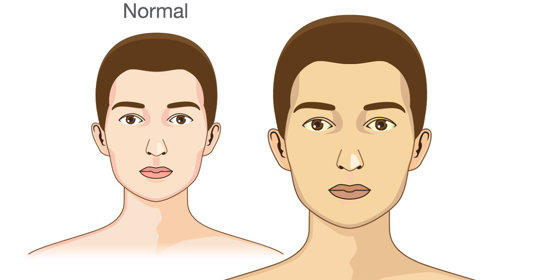

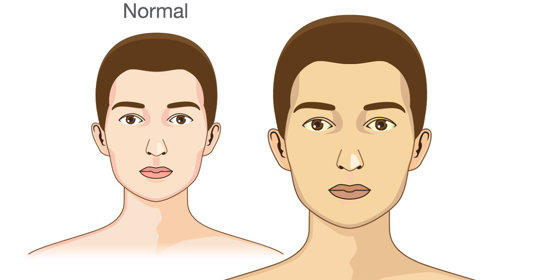

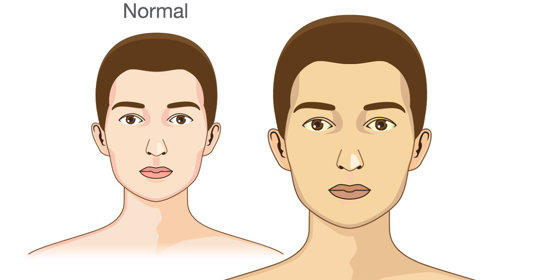

新生兒黃疸

新生兒黃疸複查不出來嗎

足月兒和早產兒出現黃疸時,均可透過膽紅素測定、血常規檢查等進行診斷。若經治療後黃疸症狀未消退或再次升高,則可前往醫院行相關檢查明確是否為黃疸復發。

兩三天新生兒黃疸怎麼辦

如果兩三天的新生兒出現生理性黃疸或母乳性黃疸,則一般不嚴重。但如果屬於病理性黃疸則比較嚴重,可能是由於感染、膽道疾病等導致,需要及時就醫進行治療。

十八天新生兒黃疸怎麼辦

十八天的新生兒出現黃疸是比較常見的情況,可能是生理性原因導致,如早產兒、母乳性黃疸等。但也有可能是由於病理性原因所致,比如病毒性肝炎、膽道閉鎖等,需要根據不同的情況給予相應的處理。

十九天新生兒黃疸怎麼辦

如果19天的新生兒出現生理性黃疸或病理性黃疸,均需及時進行治療。通常情況下,生理性黃疸可自行消退,而病理性黃疸則需要透過光照療法、藥物治療、換血療法等方法促進恢復。

新生兒黃疸怎麼回事退的快

導致新生兒出現黃疸的原因較多,需要根據具體情況進行判斷。如果在短時間內迅速消退,則屬於正常現象,可能是生理性黃疸引起,但也有可能是母乳性黃疸、溶血性黃疸、肝細胞性黃疸或膽汁淤積性黃疸等病理性原因所致。

第二天新生兒黃疸怎樣預防

對於正常足月兒而言,在出生後24h內出現的黃疸大多為生理性黃疸。若在第二天生理性黃疸,家長可以透過合理餵養、適當曬太陽、注意保暖等方法進行預防。而對於早產兒來說,由於其肝臟代謝能力較差,產生的膽紅素較多,發生黃疸的機率較高,因此需要透過及時治療以及日常護理的方法來預防。

新生兒黃疸對新生兒有害

如果出現新生兒黃疸,輕度的對新生兒沒有害處。但如果膽紅素水平過高,則可能會導致高間接膽紅素血症、核黃疸等疾病,此時則會對新生兒造成一定的傷害。

新生兒黃疸高到多少會引起腦損傷

足月兒的血清膽紅素在生後2-3天出現黃疸,5-7天消退,早產兒一般生後3-5天出現黃疸,5-7天消退。若新生兒黃疸過高引起核黃疸,即為病理性黃疸,可能會導致腦部受到傷害,而具體數值需要根據新生兒的日齡進行判斷。

新生兒黃疸嚴重怎麼做手術

新生兒黃疸是否需要進行手術治療,主要與黃疸的型別有關。新生兒黃疸分為生理性黃疸和病理性黃疸,如果是母乳性黃疸導致的黃疸,則不需要做手術;但若是由於母嬰血型不合、膽道閉鎖等疾病因素引起的黃疸,則可能需要透過換血療法、肝移植等方式來改善。

新生兒黃疸會不會加重病情

如果新生兒出現輕度的黃疸不會加重病情,但如果新生兒患有溶血病、敗血症等疾病引起的重度黃疸,則可能會導致病情加重。因此當發現新生兒有黃疸時應及時就診,在醫生指導下進行治療。

第三天的新生兒黃疸怎麼辦

如果第三天出現新生兒黃疸的情況,可能是生理性原因導致,如暫時觀察、曬太陽等。也有可能是病理性原因引起,比如溶血性黃疸、敗血症伴發黃疸、母乳性黃疸等,需要根據不同的情況給予對應的處理方法。

新生兒新生兒黃疸高的症狀

新生兒黃疸高通常指血清膽紅素超過正常值。新生兒出現黃疸多數為生理性原因導致,如生理期出現的黃疸、早產兒病理性因素導致的黃疸等,不同型別的黃疸所表現的症狀也有所不同。

新生兒新生兒黃疸用什麼藥

新生兒出現黃疸時,可以在醫生指導下使用口服藥物進行治療。如果經過積極的藍光照射和藥物治療後,黃疸未消退或繼續上升,達到換血療法的標準,則需要進行換血療法。

新生兒黃疸檢查空腹

臨床上並沒有規定新生兒黃疸一定要在檢查時空腹。因為新生兒出現黃疸後進行肝功能、血常規等實驗室檢查,或影像學檢查如超音波等,並沒有明確要求必須空腹,因此家長不必過於擔心。

新生兒太熱會使新生兒黃疸高嗎

如果新生兒的皮膚比較白、新陳代謝快,一般不會使黃疸升高。但如果新生兒的新陳代謝慢或皮膚顏色較黑,則可能會導致黃疸升高。

新生兒黃疸多久退下

足月兒的黃疸一般在出生後2-3天出現,5-7天消退。早產兒一般在生後3-5天出現,5-7天消退,最長可延長到4周。

新生兒黃疸注意觀察

如果發現新生兒出現黃疸的情況,家長需要密切監測新生兒的體溫、心率等生命體徵。同時還要對新生兒的精神狀態進行判斷,以及對皮膚和鞏膜的顏色進行觀察,必要時還需要測量膽紅素水平。

新生兒黃疸檢測陰性

如果進行膽紅素的測定,即血清總膽紅素、直接膽紅素和間接膽紅素等指標均在正常範圍內,則說明不存在黃疸。而臨床上導致新生兒出現黃疸的原因較多,因此還需要結合其他檢查明確病因。

新生兒黃疸多久褪

多數足月兒的黃疸在生後2-3天出現,5-7天消退,最長不會超過四周。早產兒的黃疸一般在生後3-5天出現,最遲不超過滿月,消退時間根據具體情況而定。

新生兒黃疸複查甲狀腺

新生兒黃疸複查甲狀腺,主要是因為新生兒出現黃疸時可能伴有甲狀腺功能異常。如果存在甲狀腺功能減低症或甲亢的情況,則需要及時進行治療。