黃疸

探究新生兒黃疸的成因與機制

本文介紹了新生兒黃疸的原因及其病理生理機制。新生兒黃疸主要由於膽紅素生成過多、血漿白蛋白聯結膽紅素的能力不足、肝細胞處理膽紅素能力差以及肝腸循環特點所導致。

膽紅素水平:新生兒與成人黃疸的指標與意義

本文介紹了新生兒及成人的總膽紅素水平及其意義。新生兒總膽紅素的正常範圍為34-103μmol/L,超過此範圍可能提示病理性黃疸,需密切監測並採取相應措施。而成人總膽紅素正常值約為3.4-17.1μmol/L,輕度偏高可能表明隱性黃疸或亞臨床黃疸,但無明顯症狀。

病理性黃疸:膽紅素腦病與腦癱

本文介紹了病理性黃疸可能導致的嚴重後果之一——腦癱。病理性黃疸是由於膽紅素代謝異常引起血清膽紅素濃度升高所致,當其水平超過一定閾值時,會引起中樞神經系統的傷害。因此,家長需密切監測寶寶的黃疸水平,及時發現並處理異常情況,以減少發生腦癱的風險。

新生兒黃疸的快速緩解:飲食調整、光療和肝臟移植

本文介紹了快速降低新生兒黃疸的方法,其中包括飲食調整、新生兒光療、肝臟移植等治療措施。如果症狀沒有改善或者加重,應儘快就醫。對於黃疸患者,應避免食用油膩、辛辣、生冷、高蛋白和難以消化的食物,同時注意營養均衡並根據自身情況調整飲食。

梗阻性黃疸可以治癒嗎

梗阻性黃疸能否治癒與患者的具體情況有關。 如果患者是由於良性膽管結石或膽管蛔蟲引起的,當相關阻塞病因排除時,患者可以恢復正常,被成功治癒。如果患者是腫瘤引起的梗阻性黃疸就比較復雜了,如果是早期腫瘤,可以根治性切除,患者的梗阻性黃疸是可以治癒

停母乳後黃疸加重:關注溶血性與梗阻性黃疸區別

本文介紹了黃疸停母乳一天後症狀加重的現象,並指出如果新生兒出現溶血性黃疸或梗阻性黃疸時,可能會導致這種情況發生。此外,文章還提到新生兒黃疸換血並不是將全部血液更換。針對這些特殊情況,家長應密切關注孩子病情變化,必要時應及時就醫。

生理性黃疸如何治療

生理性黃疸一般不需要治療。所謂的生理性就是指這個狀態雖然超出正常的指標範圍,但是對人體是沒有任何功能上的損害作用,所以生理性黃疸在新生兒出生後會有一定的表現。這是一個自然的代謝過程,只要保持適當的喝水和正常的消化功能,就可以幫助及時地排洩

母乳性黃疸是怎麼形成的

母乳性黃疸過敏之一就是因為母乳餵養所引起的黃疸,這種黃疸在嬰兒剛出生時並不存在,但母乳餵養4~5天后皮膚就開始變黃,在一週左右會達到高峰。這種黃疸跟母乳中含有較多的葡萄糖醛酸苷酶有直接關係,這種酶能夠促進嬰兒腸道對膽紅素的重吸收,從而使血液

怎麼會突然得急性黃疸型肝炎

出現急性黃疸性肝炎的原因,指的是一些致病的因素,造成肝臟的急性傷害,同時伴有黃疸的出現,導致急性黃疸性肝炎的原因比較多,臨床中比較常見的包括以下幾種原因,第一,是一些嗜肝病毒的感染,其中以A型肝炎和E型肝炎最為常見,A型肝炎和E型肝炎是一種腸道傳染性的病毒

怎麼判斷是母乳性黃疸

通常可以根據嬰兒的症狀和黃疸值來區分是否存在母乳黃疸,以及停止母乳後黃疸是否消退。1、症狀:母乳性黃疸也是一種生理性黃疸。通常情況下,除了皮膚發黃外,嬰兒的精神狀態、食慾和排尿正常,沒有任何病理表現。2、黃疸值:母乳黃疸嬰兒的黃疸值一般不

黃疸:溶血性黃疸下嘴唇發紫的病理機制與治療

本文介紹了新生兒嘴唇發紫可能與黃疸的關係。這往往是由於母子血型不合導致的溶血性黃疸引起的,但不排除是其他因素所致,建議家長及時帶孩子就醫進行詳細檢查,明確具體原因後配合醫生積極治療。

蒲公英:利尿、緩瀉、退黃疸、健胃消食

本文介紹了蒲公英具有利尿、緩瀉、退黃疸、利膽等功效。此外,它還能夠健胃消食,治療消化不良引起的噁心、嘔吐;還可以促進乳汁分泌,緩解乳腺炎等。

膽紅素偏高與溶血性黃疸、原因與治療方法

本文介紹了膽紅素偏高和溶血性黃疸的相關原因以及針對不同原因的治療方法。由於這兩種情況都可能導致血液中的膽紅素水平升高,因此在處理上存在一些相似之處。對於膽紅素偏高的治療,首先應確定其原因。如果是由於飲食不當引起的,則需要調整飲食結構,減少脂肪攝入量;若與藥物有關,則應停用相關藥物。

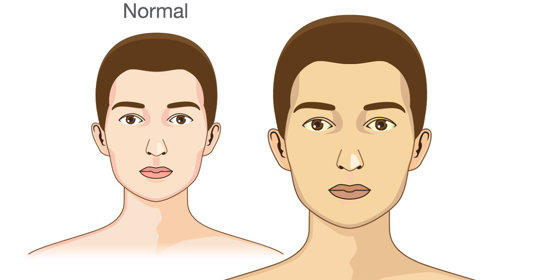

新生兒黃疸:黃染現象背後的秘密

本文介紹了新生兒黃疸的症狀及原因。其症狀包括皮膚、鞏膜及其他臟器出現黃色染色現象,伴隨嗜睡、吮吸無力和餵養困難等症狀;其原因則涉及膽紅素生成過多、肝臟代謝功能異常以及新生兒自身特點等方面。鑑於新生兒黃疸可能需要專業治療,建議家長及時帶孩子就醫以獲得準確診斷和適當治療。

母乳性黃疸:原因、症狀、處理及預防

本文介紹了母乳性黃疸的相關問題。母乳性黃疸通常表現為輕度至中度的皮膚與眼白部分發黃,可能伴有輕微不適或食慾減退等症狀。在停止母乳餵養後,症狀會逐漸緩解,但並不意味著不需要治療。

母乳:儲存時間與性黃疸

本文介紹了母乳在體內的儲存時間以及母乳性黃疸的相關問題。母乳在體內12個小時後仍然可以食用,因為母乳是在乳腺中產生的,不存在二次汙染的風險。母乳性黃疸並不意味著不能繼續餵母乳,但對於數值較高的情況可能需要暫停餵養。

母乳:黃疸持續與影響因素

本文介紹了母乳性黃疸的持續時間和影響因素。母乳性黃疸多發生在母乳餵養的新生兒身上,其症狀表現為皮膚及鞏膜黃染,可能伴有瘙癢、發燒等症狀。該疾病通常在出生後5-7天內開始出現,可在1-2個月內自行消退。此外,還闡述了只喂一邊母乳可能帶來的風險與危害,如影響產婦的乳房健康和嬰兒的成長發育。

消化系統中哪些疾病可能出現黃疸

一般情況下,黃疸可能是由肝炎、肝硬化、膽結石等疾病引起的。

母乳性黃疸:症狀、飲食、是否病理性區別

新生兒黃疸過高的處理方法及護理要點

本文介紹了新生兒黃疸過高的處理方法。針對該情況,可採用光療、換血療法、肝臟酶替代療法、新生兒母乳餵養等措施進行干預。若症狀沒有改善或者加重,應儘快就醫以確定是否需要調整治療方案。在治療過程中,家長應注意觀察寶寶的症狀變化,並按醫囑進行相應護理。